シルクは高級衣料はもちろん、最近はシルクから抽出された成分による保湿化粧品やダイエット健康食品、医薬品原料としても注目されている。

横浜・山下公園の近くにシルクセンターがある。関東甲信越地区で生産されたシルク(絹)の貿易輸出港として大盛況だった時代のなごりであろう。センター内には海外向けお土産用に染色されたスカーフ、ハンカチなどが販売されている。当時の外国向けなので色柄は原色を強調しながら日本の風景も入れたデザイン。当時の外国の人には人気だったのだろう。

150年後の今は本物の日本を理解したいと思う傾向がある。いずれデザインはヨコハマを活かしつつも変わると予想する。その方向のエッジに今回紹介する染色家がいる。

絹は蚕が口からフィブロインタンパク質を糸状に出しながら繭を作る。この時に蚕は首を振ることで配向延伸させることで極細であるが強度のある繊維を製造している。繊維は2重構造になっていて、外側がセリシン、内側がフィブロイン。染色するには製糸時の糊及びセリシンを精練工程で除去する。このセリシンは長く利用されなかったが、精練会社が目をつけて化粧品に展開している。その会社は福井セーレン。日米貿易摩擦で没落した繊維地場産業を現在は自動車関連特殊繊維や化粧品、消臭下着などの高付加価値の生産。精練工程から旧鐘紡のナイロン事業を買収し上流から下流までカバーし体質を完全に変えてしまった。セーレン東証1部。

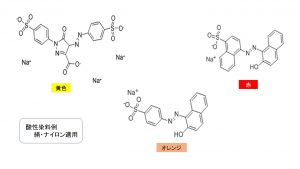

その福井出身で京都西陣で活躍する絹一筋に染色工芸を極め絹製品のイメージを変えた人物がいる。和服、帯、帯留め、スカーフ、茶室道具、タペストリーと活動の幅は広い。大胆なデザインの一方で小紋などにベースと異なる色を配する場合、模様の淵を染料が混在しないように極細の絹糸でお土居(堤防的)をつくる。非常に気が遠くなるような作業に根気を必要とする。ベースの色合いが見事なグラデーションから構成されている。例えば「紺色」であれば染料を複数混合し、色彩、色の深み、光沢など異なる約20種類をまず作るところから作業は始まる。簡単に書いたが、絹の染料は酸性染料が利用される。染料の分子構造にスルホン酸、カルボン酸などがあり、絹のたんぱく質と反応させるメカニズムである。

酸性PHが3~6までが酸性染料であるが、染料にはそれぞれの最適な酸性がある。従って、化学の知識がなく適当に混合していては仕上がりで色ムラが生ずる。次に絹生地に刷毛で表からコーティングする。ただし同時に裏もコーティングするだけの塗布量をムラなくコーティングする技術が必要。知識、感性と可能ならしめる熟練度の折り合いである。

玉村咏作品展が南青山で行われていた。その一部を紹介する。

話は第一次戦争時代にとぶ。当時のエネルギーは石炭。石炭を原料として化学は発達した。特にドイツは石炭化学の先進地であった。石炭には芳香族化合物を多く含む(亀の甲)。そこから有機化学が発達し、染料が次々に発明されていった。大学の工学部の化学コースは40年前はドイツ語が必須だった。英会話もおぼつかないのにドイツ語会話もテストがあった。第二外国の選択余地なし。フランス語を選択すればモテたかも知れないが??。

染料になぜ芳香族化合物なのかは事例をみるとわかるが、芳香族の(亀の甲)を横からみると電子が上下に動きながら雲のようになっている。そこに他の官能基(スルホン基、カルボン酸、アミン基など)より電子が吸引されて、この雲と伸びると、化合物の色は無色から黄色へとシフトする。この電子雲の広がり、厚さの程度により黄色、青、緑、赤、黒にシフトする。

日本でも石炭化学は盛んであったが、石油化学の勃興に加え汎用繊維業界の海外シフトに伴いメーカー数は減少。日本化薬などが健闘している。欧州の本場でもヘキスト、バイエル、BASF、チバガイギーなどは染料も継続しながらも主力は有機化学を活用して医薬、添加剤に向かっており、そのための企業合従連合となっている。

日本でも石炭化学は盛んであったが、石油化学の勃興に加え汎用繊維業界の海外シフトに伴いメーカー数は減少。日本化薬などが健闘している。欧州の本場でもヘキスト、バイエル、BASF、チバガイギーなどは染料も継続しながらも主力は有機化学を活用して医薬、添加剤に向かっており、そのための企業合従連合となっている。

医薬品は重要。一方、京都のはんなり(雅で映える)グラデーションを活かしたデザイン製品を観る、身に着けることは「心のお薬」として作用がある。超一流ホテルのタペストリーに採用されホスピタリティ効果を果たしている。宿泊したことはないが、わかるような気がする。

だが、染色デザイナーとしてみれば「わかるような気がする」では済まないのだろう、年齢を重ねても追い求める理想は遠くに逃げていくような気持ちだと想像する。それがあるかぎり我々は芸術家の作品を愉しむことができる。