喫茶店でコーヒーを注文すると砂糖をご利用されますか?と聞かれる。「コーヒー通なら入れないのが普通だよね」のニュアンスも少し含んでいる。ブルマンや年に1度程度だがゲイシャをいただく時に砂糖やミルクが邪魔は確か。

男でも料理をする時代。煮物では艶だしと味付けを兼ねて砂糖やミリンを予想以上に多く配合することに驚く。又 プリンなどメイラード反応を利用しての調理も多い。食後のケーキがあれば砂糖が追加される。甘いものはまさに至福。 バレンタインに甘いチョコを貰えば義理とわかっていても嬉しい。

WHOの勧告では1日6g が砂糖摂取上限だとのこと。角砂糖1個が3.3g ネットによれば某500ml 清涼飲料水では角砂糖11個だとか、軽くオーバーしている。砂糖は至福をもたらすが、反面インスリン抵抗性を増加させる。メタボの完成。このブログでも記載したが腹部の長さ/身長の数値がBMIより有効だとかいた。インスリン抵抗性が糖尿病の引き金をひく。(痩せていてもインスリン抵抗性があるので要注意)砂糖は過剰に摂らないのが賢明。

メタボの人に朗報の文献が出た。

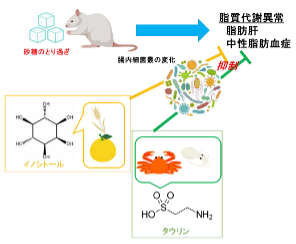

「砂糖の摂り過ぎによるメタボを改善する成分が明らかに ~イノシトールとタウリンが脂質代謝異常の改善に作用~」 2025.02.21 名古屋大学

論文要旨および図を引用する

- 砂糖など甘味料の摂り過ぎが腸内細菌を介して脂肪肝、脂質代謝異常を引き起こす。

- 植物性食品に多く含まれるイノシトールや海産物に多く含まれるタウリンがこれを改善することを明らかにした。

- イノシトールとタウリンが腸内細菌叢注3)を変化させ腸内環境を改善したことが分かった。

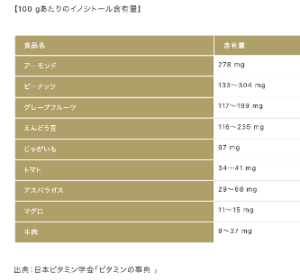

イノシトールを多く含む食品をwebから拾ってみた(図2)

次にタウリンを多く含む食品が大正製薬ビタミンDのWEBに記載されていたのは「牡蠣、あさり、しじみ、ほたて、はまぐり、たこ、かに、いか、鯵や鯖などの近海魚、ブリやカツオの血合いなど」https://brand.taisho.co.jp/contents/tsukare/183/

回の文献はラット実験の結果ではある。人間に置き換えて有益だと素人ながら思う。但し、イノシトールやタウリンをどの程度摂れば良いのかの定量的な結果はこれからの研究に期待がなされ。イノシトールやタウリンを今度は過剰に摂取すると別の不具合が生ずるとも限らないので注意が必要。ココアが良いとなってスーパーの店頭から消えたような事案を経験してきた日本人の賢さからは無用の心配かもしれないが。と言いつつ島根県のシジミラーメンを食べた。効果はさて?