大豆を原料とした代替肉について以前このブログで記載した。横浜地下街にあるお店で食べた唐揚げは本物と見分けがつかない繊維筋と味。これには驚いた。一方で当時はカツ豚などでは本物とはやや違うなぁと思った。その後は試していないので、ブログを書くにはエビデンスが必要とあって確認をしてきた。その結果は唐揚げメニューは健在だが、カツ丼は豆腐カツカレーになっていた。ユーザーの声を反映したのだろうと推察。 その一方で 牛肉、豚肉の味を求めるには再現は時間がかかるとみた。

そのようなとき、植物性原料由来の代替肉を猛追するであろう技術が東京大学から発表があった。

培養肉の「味成分」は熟成で増加――分化と熟成がもたらす遊離アミノ酸変化を解明し、味制御へ―― リリース2025.05.23

超ベテラン寿司職人などは経験的に知っているのだろうが、旨み成分の遊離アミノ酸の経時的変化をLC-TOFMS(液体クロマトグラフ飛行時間型質量分析)による微量測定技術を活用してFAAsの動態を精密に捉えた点で新規性がある。筆者もLC-TOFMSを別の実験で分析依頼をしたことがあり、その性能には驚いた。

早速本文からポイントを引用する。(下線部)

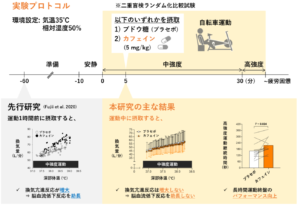

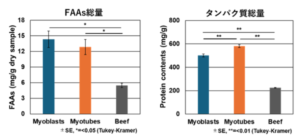

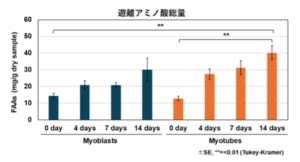

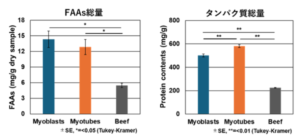

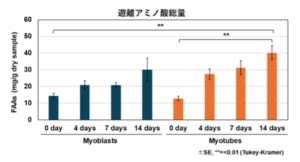

本研究では、ウシ筋肉由来の細胞を用いて、分化や熟成といった工程が細胞内のFAAs量と組成に与える影響を、最新のLC-TOFMSにより詳細に解析しました。まず、筋芽細胞(myoblast)とそれを分化させた筋管細胞(myotube)を比較した結果、分化によって細胞内のFAAs量が一時的に減少し、タンパク質合成が促進されることが示されました(図1)。しかし、その後4〜14日間にわたって低温下で保存する熟成工程を経ると、タンパク質が分解され、FAAs量が再び大きく増加することが明らかになりました(図2)。特に熟成過程では、苦味系・甘味系アミノ酸の顕著な増加が観察され、これらが熟成に伴う味覚成分の強化に寄与していると考えられます。

ここで改めて「培養肉」とはなんぞや? 文献注釈には「動物から採取した細胞を体外で培養・分化させて作る肉。環境負荷や倫理的課題を低減できる持続可能な食肉代替品として注目されている。」とある。

読者の皆様は元の動物(牛・豚)を殺傷しないのなら本当に有益だとお考えだと思うので、本当にそうなのか調べてみた。

培養肉は、動物を屠殺することなく、その体の一部から得た細胞を体外の管理された環境で育てて作るお肉。基本的な流れは「細胞を採取」→「増やす」→「育てる」→「組み立てる」というステップ。

- 細胞の採取(バイオプシー)

まず、生きた牛からごく少量の筋肉組織を採取。これはバイオプシーと呼ばれ、局所麻酔をして行うため、牛への負担は最小限に抑えられる。採取する量は、ゴマ粒数個分程度のごくわずかな量。この小さな組織片の中に、筋肉の元となる筋幹細胞(サテライト細胞とも呼ばれる)が含まれている。

- 幹細胞の分離

採取した筋肉組織から、目的の筋幹細胞だけを酵素などを使って丁寧に取り出す。筋幹細胞は、筋肉が傷ついた時に新しい筋線維を作る能力を持つ特別な細胞で、培養肉生産の「種」となる。

- 細胞の増殖

分離した筋幹細胞を、培養液が入った「バイオリアクター」と呼ばれる大きなタンクの中で育て、数を増やしていく。

- 培養液: 細胞が成長するために必要な栄養素(アミノ酸、糖、ビタミン、ミネラルなど)が豊富に含まれた液体。これに「成長因子」を加えることで、細胞分裂を活発に促す。かつては牛の胎児の血液(ウシ胎児血清)が使われていましたが、コストや倫理的な観点から、現在は植物由来成分や微生物が作り出す成長因子など、動物由来でない代替品の開発が進んでいる。

- 環境: バイオリアクター内は、牛の体内と同じ約37℃に保たれ、衛生的な環境で細胞が効率よく増殖できるように管理される。

この段階で、ごくわずかな細胞が、理論上は数千キログラム分のお肉になるまで増殖する可能性がある。

- 筋肉への分化

十分に数が増えた細胞を、筋肉の細胞である筋線維へと変化させる。これを分化と呼ぶ。分化を促すために、培養液の成分を調整したり、細胞に穏やかな電気刺激を与えて筋肉の収縮を模倣したりする。このプロセスを経て、細胞は細長い筋線維へと成熟していく。

- 組織の構築

分化してできた筋線維を、肉らしい食感や構造を持つ立体的な組織へと組み立てていいく。この時、足場(スキャフォールド)と呼ばれる、食べられる素材でできた立体的な構造物が使われることがある。

- 足場の素材: ゼラチンやコラーゲン、またはコンブや大豆など植物由来の成分で作られた、網目状やスポンジ状のもの。

- 役割: 細胞がこの足場にくっついて成長することで、バラバラだった筋線維がまとまり、肉本来の弾力や歯ごたえが生まれる。

また、筋細胞とは別に培養した脂肪細胞を混ぜ込むことで、お肉の風味やジューシーさを再現する研究も行われている。

- 収穫と仕上げ

最後に、出来上がった肉の組織をバイオリアクターから収穫。初期の培養肉はミンチ状のものが主流だったが、技術の進歩により、ステーキのような厚みのある構造を作る研究も進んでいる。収穫された培養肉は、通常の肉と同様に調理して食べることができる。

以上のプロセスを経て、1頭の牛から採取したわずかな細胞から、大量の牛肉を生産することが可能になる。

この補足説明はいかがでしたでしょうか。 展示会の外でビーガンメンバーが肉を食べないよう声高く訴えている風景を見る。今回の培養肉の製造プロセスを知ることで、考え方や行動が変わるのではないか期待。但し、コストについては調べた範囲では不明。 牛のゲップで地球温暖化の原因である炭酸ガス発生量の3割を占めるとの話もあるので、コストカットへの補助金に捻出しては如何かと思った。 スキャホールドには大豆など植物性素材も利用となんだか「ハイブリッド」がここでも通用しているのは面白い。