「秋の夜長」は9月〜11月の俳句の季語の一つ。夏の過酷な体力消耗をメンテしつつ文化に浸る季節である。読書、映画、音楽・絵画鑑賞、いや美味しいお酒に浸る人それぞれかと。幼稚園などで提携している農園で子供さんとお芋掘りも楽しいものだ。

先日、お香のお店を覗いてみた。外国女性が香炉とお香を色々思案されていた。外国の人だったらアロマだろうと思っていたが意外だった。お香と秋の夜長はイメージがピッタリだ。京都の堀川通りにはお香の専門店がないはずなのに「堀川」ってよく聞きますが、あるのですか?と(この本店が堀川にないことを知りながら)不躾にお店の人に聞いた。「それ当社の商品名です。よく聞かれるのですが理由がわからないのですが?」との返答。バッグや化粧品に至るまで人気急上昇の政治家の事務所で利用されているようですよと教えたところ自社製品が注目されていることに凄〜い!と驚いていた。

ここまでは優雅な生活とも言える話。現実は通勤に1時間と比較的恵まれていても共稼ぎである場合、帰宅して慌ただしく夕飯作りをすると食事は7時半から8時。後片付けして風呂に入る頃には10時を過ぎる。その間、子供の宿題や明日の準備などで自分が寝る時刻は11時を軽く超える。アルコールを少し嗜みつつ配信動画を見れば12時。画面凝視は睡眠の質を落とすと知っていながらも。これが10〜40年続けば夜型生活リズムが固定される。その間、特に営業職では会食が多く、糖尿病予備軍として活動しているのが実態かと思われる。

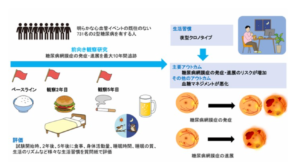

そんな中、順天堂大学が2025,10.28にプレスリリースしたのが「夜型生活リズムと網膜症リスクとの関連性を発見 ― 2型糖尿病を有する人を対象とした追跡調査 ―

要約を抽出すると

「夜型」の生活リズムを送っている「夜型クロノタイプ」の2型糖尿病を有する人では血糖マネジメントが悪化しやすく、糖尿病網膜症の発症・進展リスクが高いことを明らかにしました。夜型生活リズムを持つ2型糖尿病を有する人々では糖尿病網膜症の発症・進展リスクが高まることが初めて示されました。この背景には血糖マネジメントの悪化や睡眠・食習慣の乱れに加え、網膜の生体リズム破綻による炎症や酸化ストレスが関与している可能性があります。

確かに、糖尿病には糖分過剰摂取による血糖値スパイク、血圧などが挙げられていたが、夜型をなるべく避けることも対策になるのはありがたい情報。

職種によってはリモートが週に何度か織り込まれるようになってきたが、本音は給料に余裕があれば居住地の適性選択により通勤時間を圧縮できるのだがと責任の社会へのなすりつけ??。

未来は通勤が必須としても、遠隔操作で家事ができるようになるかも知れない。掃除、洗濯乾燥処理はロボットが家庭に入っている。料理は3年前に川崎重工が羽田インキュベート(天空橋)AI_SCAPEでカレーをモデルとして調理できることを公表。家庭に入るには相当の工夫が必要だが、それが実現した姿を想像してしまう。ロボットで作った料理が自分よりも美味しいと家族から言われたら落ち込むのも一興。途中で味をスパイダーチャートで通勤中に送信され「承認ボタン」を押すような風景が見られるとしたら面白い。玄関を開けると「お風呂にします、それとも夕食を先になさいますか?」の応対。案外、未来とも言えないのかも。楽しみではあるが、バージョンアップで交換する時には、ロボットとはいえ、感情移入が更新を躊躇するのかも。このようなことを考えるのは夜ではなく朝であることは確かだ。