いっとき「パーカーおじさん」でSNSが炎上した。正式な服装が必要ならTPOを弁えることができるのも「おじさん」なので余計なお世話。ほっといて欲しい。それより気温が下がってきた今日この頃、気になるのは「首周り露出度が多い女性」。

あれでよく風邪をひかないのか、よそごとながら心配だ。体温が36.5℃であれば喉をウイルスが通る時に死滅させることができるが、マフラーもせずに歩いていると喉付近の温度は35℃あるいはそれ以下となってウイルス活動が活発になる。ちなみに道を行き交う女性の首回り薄着の割合は半分はいる。マフラーをしている人もいるが、コートの外側にファッションとして巻いていることもある。

暮れも押し迫った日曜日に外出する必要があり、気温5℃前後にして寒風吹き荒ぶ中ある行事に参加。夕方には風邪ぎみになってしまった。マフラーをしていても底冷えはこたえた。鼻声・鼻水状態。

鼻水はなぜ出るのか? 誰でも知っているが念の為。 ウイルスが鼻の粘膜に侵入してくる → ウイルスを排除しようと鼻の粘膜で炎症を起こす →炎症によって粘膜にある細胞から鼻水が大量に分泌される。→ ウイルスや細菌を洗い流す。

要するに体がウイルスと戦っている結果として鼻水が出る。鼻が炎症のため詰まることもある。対策は加湿(鼻の粘膜感想防止)、水分を摂る、最後は風邪薬服用。

そういえば鼻呼吸に関して東京科学大(東工大と東京医科歯科大の統合)がプレスリリースした記事があったこと思いだした。 2024.11.13プレスリリース記事。以下論文のタイトルは

「鼻呼吸の重要性を解明:発達期の鼻閉塞が脳に与える影響 2024年11月13日 公開 鼻呼吸障害が運動機能や情緒に及ぼす影響を解明」

但し、元論文のタイトルはNasal obstruction during development leads to defective synapse elimination, hypersynchrony, and impaired cerebellar function 「成長期の鼻閉は、シナプス除去の欠陥、過同期、小脳機能障害を引き起こす。」とやや過激な表現だが読めば納得。

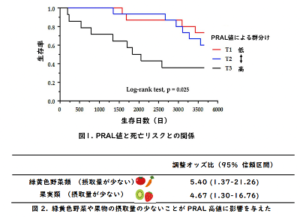

過同期hypersynchronyとは、脳波における異常な同期活動を指す言葉で、具体的には、脳の多くの神経細胞が同時に発火し、通常よりも高い振幅と規則性を持つ脳波が観察される現象。これは、てんかん発作、偏頭痛、アルルハイマ病、パーキンソン病などの神経学的疾患と関連している可能性がある。具体的な事例が紹介されている。(図)

A, B P3由来慢性鼻閉マウスの成体期におけるオープンフィールド評価。

A 生後8~10週目のコントロールマウス(CTL)とP3_UNOマウスについて、15分間のオープンフィールド試験におけるマウスの代表的な移動経路。

B CTLマウスとP3_UNOマウスの移動距離とアリーナ中央での滞在時間。

C 社会性テストの図と移動軌跡の代表的なヒートマップ(中央はCTL、右はP3_UNO)。カラースケールは各ターゲット近傍に滞在した時間を表し、暖かい色ほど滞在時間が長いことを示す(0-32秒)。破線の円はドールとソーシャルのターゲットの位置を示す。

D 社会性指数。見知らぬマウスの周囲で過ごした時間に関する算出。

E CTLマウスとP3_UNOマウスの加速ロータロッド試験。落下までの時間測定

F ある日の落下潜時の前日に対する比。

G 強制水泳試験。遊泳時間、もがき時間、不動時間の評価。

以上のように、特に発達期における鼻呼吸障害は無視できない。ここは両親の鋭い観察が極めて重要であると考えらえる。日本人はティッシュで鼻を噛み即捨てるのが身についているが、外国人はハンカチを何回も使っているのを見ると、衛生観念の違いを見る。たかが鼻閉塞と素人判断は危険。

本年もブログを毎週アップしました。累計372通の拙文ばかりで一向に向上しないところありますが、常に移り変わる情報に出会うと、記憶貯金に入れておかねばと思いながらアップしています。本年ふとした機会で読まれた方に感謝申し上げます。