その前に、75歳以上の高齢者ドライバーは免許更新の前に認知症及び、運転能力の確認がなされるのでその風景を紹介する。認知症テストはA〜D組のイラスト集からなり、1組につき16枚の絵が相互脈絡なく描かれている。テスト会場ではA〜Dのどれかが選択され、スクリーンにその図が映し出され、受講者はそれを記憶する。覚えたところで記憶を消すような単純作業をしたのち、イラストを記憶しているかのテストがある。

16枚の絵は相互関係全くない。スクリーンを初めて見て、見た記憶を消すための作業をしたのちに元の見た絵を答える。結構厳しい。

ただし、抜け道がある。イラスト64枚は「今年のテスト」としてWEBで知ることができる。受講者は事前に64枚のイラストを色々工夫して記憶して会場に来られているのだ。涙ぐましい努力にも関わらず、テストが始まると会場は「う〜ん」「えっと何だっけ?」の声があちこちから出る。この風景からお分かりのように認知レベルを正確に数値として表現できるのは非常に困難。完璧に認知症ではないとは言い切れない事情も説明した通り、イラストを覚える語呂合わせを考えた知恵の差なのかも知れないのだ。

イラスト認知テストで合格すると運転技能観察を受ける。その時に見て驚いた。

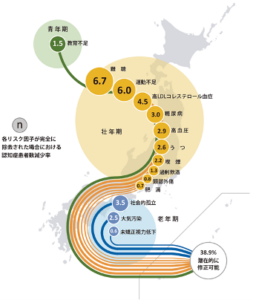

坂道や段差乗り上げの途中でストップすべきところ、乗り上げ越えてしまう人。曲がる際にセンターラインをオーバーする人。一時停止が甘い人。このような高齢者が通常の道路をバンバン走行しているのだ。 この原因が認知症にあるとしたら、認知症測定をイラスト記憶方式から、より客観的に観察できるツールが必要だと思っていた。

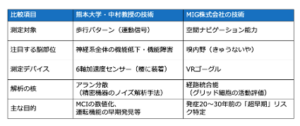

認知症の検査として2つ紹介する。

2014年にノーベル賞を受賞した手法は脳内の嗅内野の変化をゴーグルVRで観察し定量化するものであった。(MIG株式会社導入) 発症20年前から予測が可能とのこと。

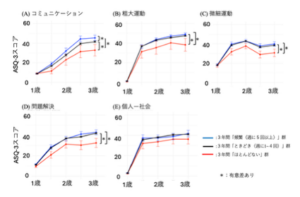

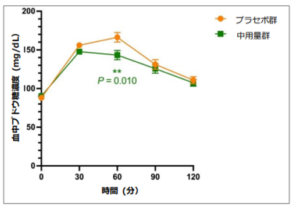

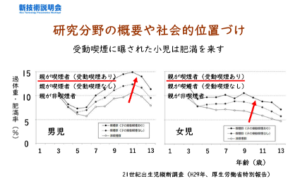

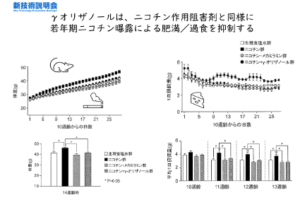

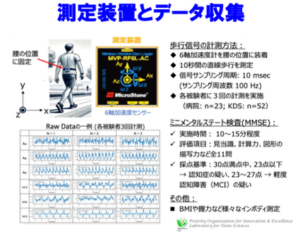

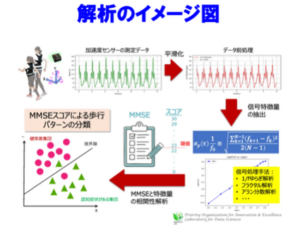

今回のJST報告会において、熊本大学・中村教授が発表した技術は6軸加速度センサーを腰につけて10m歩行をした際の歩行信号から認知症(特に中間領域M CI)の数値化が可能との報告。 発表資料からポイントを引用する。

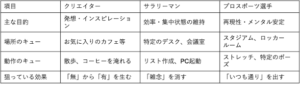

この両方の技術ポイントを表にした。

相互に補完したシステムが最適だと思う。認知症に関する医薬、または健康食品がある。これらを服用、摂取した効果を知るには、中村教授法がわかりやすいと思われる。装置が簡単だけに、いろんな場面で適用されると期待。

運転免許更新時に10m歩くほどで認知レベルが判定されるであろう。またVRとも組み合わせると医療機関にかかる前の健康検査としても有意義になるであろう。

JST報告会で発表者のお名前を見て驚いた。三菱化学(現ケミカル)で計算化学研究所長を務める傍ら東工大(現東京科学大)教授を兼務し、その後は理化研で特別研究室を立ち上げ、現在は熊本大学の教授の中村振一郎氏。 都度思う「彼は天才」