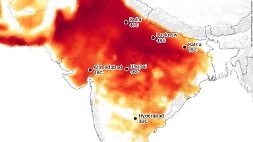

酷暑となれば男子たるものビジネス以外ではショートパンツも致し方ない。昔はスネ毛モウモウが今は脱毛処理を若い人はしている。一方、中高年となるとそれがないだけに不潔感あり状態。電車でその人がいたら空いていても横には座ることを躊躇する。超高齢者となるとまるで身欠ニシン状態か骨皮筋右衛門状態の人もおられる。心配なのは超高齢者の脚だ。脚だけでなく腕、肩も筋肉が少なく、血管が浮き出ているので、点滴するには便利だなぁと眺めているほど。点滴の前にフレイルとなりいずれ歩行も具合が悪い状態になるだろう。

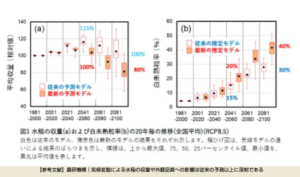

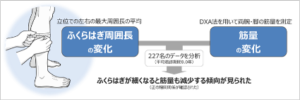

ふくらはぎが細くなったら筋量減少のサイン —世界初!ふくらはぎ周囲長の変化と筋量の変化の関係性を縦断的に検討— の文献がある。2025.06.26 明治安田厚生事業団、早稲田大学、上智大学、桜美林大学

(補註:DXA法(デキサ法)は、骨粗鬆症の診断に用いられる骨密度測定法の一つで、X線を用いて骨の密度を測定)

ふくらはぎ周囲長さの変化で筋量変化がわかるというもの。多くの人は「そりゃそうだろう」と思う。骨粗鬆症の診断に病院に行くまでもなく、脚を見れば筋肉の有無はわかる。調査するならば相関が取れたあとの解析として変化が少ないか増えた人はスポーツとか食事の特徴は何か、減少している人の生活状態とはどのような関係があるのなど追求があって欲しかった。

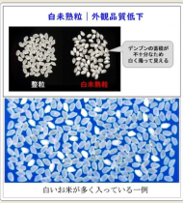

本年が戦後80年だけに少し真面目な話。思うのは南方の戦線で降伏捕虜となった男の痩せた写真だ。見た目、筋肉は限界まで削ぎ落とされている。食・医薬品の兵站(供給路)が立たれ、精神的に追い詰められた環境の結果だ。良い過去のデータがある。 戦後の食(タンパク質)の改善があり身長体重が増加した。筋肉量維持には食ファースト。二番目がスポーツだろう。

高齢者でもふくらはぎ部がハリがある人に出会うと、初対面にも関わらず質問してみる。毎日10kmジョギング、階段を何往復などトレーニングしていることを認めてもらったとあって嬉しそうに教えてくれる。 それに対してウオーキングは人並みにしているものの、我がふくらはぎは皮下脂肪膨潤状態。 なんとかならないか調べた。

ものの本には「ふくらはぎの筋肉量を増やすためには、ふくらはぎの主要な筋肉である「腓腹筋(ひふくきん)」と「ヒラメ筋」を効果的に鍛えることが重要です。」とある。 ご参考まで。 ちなみに You tubeには多く紹介されている。https://www.youtube.com/watch?v=VJ0evXb_J7w

ふくらはぎを鍛える筋トレメニューを以下にまとめた。まとめたら自分も行動しないといけない。でも一人ではしない言い訳でいつか止める。ただ、このブログをお読みの方がやっておられると想像すると続きそうな気がする。

- カーフレイズ (Calf raise:「ふくらはぎを持ち上げる運動」)

立った状態で行う「スタンディングカーフレイズ」と、座った状態で行う「シーテッドカーフレイズ」がある。

- スタンディングカーフレイズ: 主に腓腹筋に効果がある。

- 壁や椅子の背もたれに手を添え、足を肩幅に開いて立つ。

- ゆっくりとかかとを上げてつま先立ちになる。

- かかとを上げきったら、1〜2秒キープする。

- ゆっくりとかかとを元の位置に戻す。

-

- 回数の目安:10〜20回を3セット。

- シーテッドカーフレイズ: 主にヒラメ筋に効果がある。

-

- 椅子に浅く座り、膝を直角に曲げる。太ももにペットボトルやダンベルなどの重りを乗せるとより効果的。

- かかとをゆっくりと上げてつま先立ちになる。

- かかとを上げきったら、1〜2秒キープする。

- ゆっくりとかかとを元の位置に戻す。

-

- 回数の目安:20回を3セット。

- ドンキーカーフレイズ

上体を前傾させることで、より腓腹筋に強い刺激を与えることができる。

- 膝の高さ程度の椅子や台に両手をついて前傾する。

- 背筋を伸ばしたまま、かかとをゆっくりと上げる。

- かかとを上げきったら、1〜2秒キープする。

- ゆっくりとかかとを元の位置に戻す。

- 回数の目安:10回を3セット。

- アンクルホップ

ジャンプを繰り返すことで、ふくらはぎの瞬発力を鍛えることができる。

- 足幅を拳1つ分ほど開けて立つ。

- かかとを浮かせたまま、膝を軽く曲げてつま先で地面を蹴るようにジャンプする。

- かかとは浮かせたまま、つま先で着地する。

- この動作を連続して繰り返す。

- 回数の目安:10回を3セット。