不思議な文献を見た。京大が発表したマイクロプラスチックの海洋生態系に関する文献である。―マイクロプラスチック浸出液がマツバガイの捕食者回避に与える影響― (プレスリリース 掲載日:2024.11.08)

元文献が見つからないので、発表資料のみからの印象を言えば、発表を是とする判断には情報が少ない。

その前に、発表内容ポイントを紹介すると

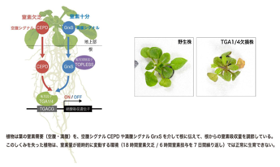

ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリアミド、ポリ乳酸のマクロプラスチックを海水水槽に入れ、24時間エアレーションしてマクロプラスチック浸出海水を得る。それを海産巻貝類マツバガイに捕食者であるシマレイシダマシを周囲に設置して海産巻貝類マツバガイが防御態勢を取るか否かを観測。

その結果、ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリアミドでは防御態勢とる割合が少なく(10%)、バイオ分解樹脂であるポリ乳酸は40%と比較的高いと報告している。

捕食者の出す酸を検知して防御態勢をとるマツバガイ検知能力がマイクロプラスチックス浸出液により低下しているとのこと。

さて、質問をしたいと思われた人はおられるだろう。正直、小生もその一人。

- マクロプラスチックとマイクロプラスチックを混同(誤植?)

- マイクロプラスチックは海・海岸から採取したのか、人工的に作成されたのか不明。同質材料を採取するのは非常に困難。工業製品であるマクロプラスチックスをUV照射で劣化させたモデル品と思われる。

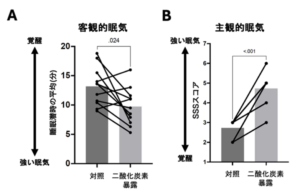

- ブランク(海水エアレーションのみ)データがない。エアレーションにより海水の成分変化(CO2によるp H酸性を帯びたか)の確認がない。

- ポリエチレン、ポリプロピレンは疎水性で水には馴染まない。添加剤もポリエチレンは無視できる極微量、ポリプロピレンはグレードによるが、疎水性の樹脂中に存在することから海水による抽出は極めて考えにくい

ポリアミドも膨潤はするが海水成分と反応することはない。塩素と弱いフ ァンデルワールス的な結合はあるが、海水全体への影響は考えにくい。

- ポリ乳酸はドライ状態でもマイナス帯電するように親水性であり、カルボニル基の近傍から分子切断して乳酸が分離することは考えられる。

以上のことから、ポリ乳酸由来の酸成分と捕獲者の酸があれば防御するのは理解できるが、ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリアミドから何成分が析出されたから防御態勢を取れなかったかの、化学物理的な分析とそのモデル化合物による追跡解析が重要だと思われる。現象発見としては面白いが考察が必要だが記載されていない。(元の提出論文で確認は必要)

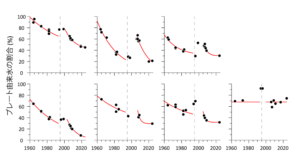

マイクロプラスチックスに注目した研究は大事であるが、その前に汚染実態の把握に基づいての研究が好ましい。2024年10月号「現代化学」に鈴木剛氏(国立環境研究所)が寄稿されている。

大雑把に言えば

マイクロプラスチックス環境流出量=(プラスチックス生産量)―((製造事業所での分離)+(下水道処理設備))のインフラ能力に強く関係している。(図参照)

最近、注目されているのはタイヤ摩擦、ブレーキ摩擦、衣類洗濯屑。 比重が水より重いので沈降する分厄介。

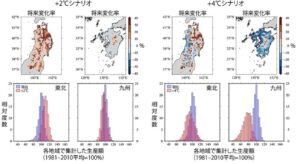

東北地区は+2℃では生産額は増加するが、+4℃では減少に転ずる

東北地区は+2℃では生産額は増加するが、+4℃では減少に転ずる