いつの頃の話だ!と怒られそうだが 子供の頃の京都・大阪の水道水には独特の臭いがあり閉口した。大阪での食堂ではこれでもかと冷えた水を出された。臭いマスキングのつもりでもppm, ppbの匂い成分は嗅ぎ分けられる。子供頃はこれが高度成長の一つの現象だと理解をしていた。大阪の空は工場排煙によるどんよりの鬱陶しさもあって納得していたが成長ってこれだと今から考えると勘違い。

その後、京都・大阪の水源は琵琶湖と知ったが、TVでは家庭からの排水により琵琶湖湖面に泡立っているのを写し出されていた。もちろん浄水処理はしてはあるが限界はある。その後に琵琶湖に流れ込む工場排水、家庭排水について対策がなされた。なお、京都の料亭や湯葉の製造においては地下水を利用していたが、95%以上の一般家庭は琵琶湖からの水道に頼っていた。

あれから数十年が経過した。水源管理の滋賀県の各市町村の排水基準が厳しいことは湖東地区のペットボトルリサイクル工場建設に少しだけ関与したことで実感した。

そんな時に面白い文献が発表された。「琵琶湖に注がれる河川の水、土に棲息する細菌群衆の活性から当該地区の生態系の壊れにくさを診断する」。近畿大学、龍谷大学、海洋研究開発機構、京都大学が2025年4月4日にリリース。

要旨は次のとおり(原文掲載)

- 微生物は、有害物質の無毒化・植物への栄養供給・カーボンサイクルの維持などの観点で、生態系の土台となっている。

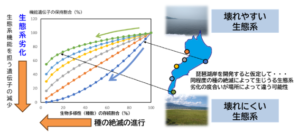

- 生物多様性の喪失と生態系機能の劣化を独自のシミュレーションモデルによって予測することで、細菌の集団が担う生態系機能がどれだけ壊れにくいか(生態系レジリエンス)を定量的に診断・評価する技術を開発。

- 自然環境以外に、農地や都市などさまざまな環境に応用可能な技術。生態系レジリエンスの長期モニタリングや自然環境保全地域・自然共生サイトの選定、および土地開発時の環境影響評価、TNFDレポートでのLEAPアプローチへの早期活用が期待される。

知らなかったのは文中に「細菌は地球上で植物を除いて最も生物量の大きなグループであり、人間も含めた動物すべてを合わせた生物量の30倍近いカーボンを保持しています」の記載があること。この件だけでも元の文献を読む価値がある。

滋賀県には京都からの大学、企業の移転およびアクセスの便利さから京都・大阪への通勤する人の住居など開発が相次いでいる。その余力があるのかを見るにも生態系機能の劣化をチェックする必要はある。

生態系の壊れやすさをどのように診断するのか。

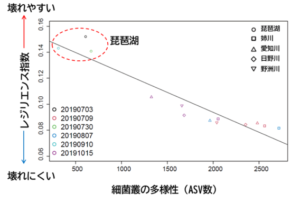

レジリエンス指数 [細菌叢内の機能遺伝子数] = c×[単位分類群数(ASV数)]a という式であらされる関数を用いて生物多様性と生態系劣化の程度についてのシミュレーション結果を近似し、指数aが大きいほど壊れやすく、aが小さいほど壊れにくい生態系であると診断(元文献からの引用)

この図に記載の河川が流れている市町村は次のとおり。位置関係おおよそお分かりかと思う。琵琶湖東側の市町村をピックアップしている。図1のシミュレーションで劣化しないとされた地域は琵琶湖の西側で比叡山からの狭い土地であり住居が多い地区でもあるのだろう。

- 姉川(あねがわ): 長浜市、米原市

- 愛知川(えちがわ): 東近江市、愛荘町、彦根市

- 日野川(ひのがわ): 日野町、東近江市、竜王町、近江八幡市、野洲市

- 野洲川(やすがわ): 甲賀市、湖南市、栗東市、野洲市、守山市、草津市(河口付近)

琵琶湖が壊れやすいのが何故だろうか? それぞれの河川では細菌多様性が琵琶湖より低いのだが。 これが疎水を通じて京都への水道源となるとすると継続して琵琶湖の細菌叢(さいきんそう)維持にお願いしたい。

冗談半分で京都人から滋賀人にクレームを出すと「琵琶湖の水止めたろか」とやり返される。京都は「やれるものならやったらどうですか?」と言う人もいる。実際止めると湖岸周辺地域の床下浸水が予想されている。

でも疎水は京都市が上下水道管理、国が環境管理、発電所は関西電力となっているので、本来は京都・滋賀よりも国がレジレンシーの管理をお願いするのが筋なんだろうだが。 それはさておき、今回の細菌叢に関する文献は足元をよく見ろとの忠告としてありがたい。