医薬品ビジネスから撤退(事業売却)をした三菱ケミカルHC。傘下の田辺三菱を事業売却する理由が「医薬品が従来はケミカル合成反応の範疇だったのが、バイオ・遺伝子領域になったことからケミカルとは異なる分野となった」が挙げられていた。特許が存続している間に売却をした。なるほど製薬事業は非常に投下資金見合いの成果割合が非常に薄いので厳しいのは確か。たとえ新薬が線虫やラットに効きそうだと確認されても人への適用までの道のりが長い。かつ巨額と投資が必要。

そんな中、最近の街には漢方薬局が目につく。デパートやSNSでも宣伝活動も活発。子供のころ漢方薬局の前を通ると、薬草の瓶詰風景や独特の香があり、西洋医学に比較して遅れている感を持っていた。お客さんはシニア層で、親戚の家に行くと漢方薬を煎じていて独特の匂いに家中がセピア色に見えた。漢方薬は即効性がない、忙しいビジネスマンからは距離があった。

それが、なぜ最近漢方薬が見直されているのか? コロナワクチンが合わずに不具合のニュースを目にするようになってきたことで西洋医薬に100%頼ることの疑問が生じたこと。漢方薬サイドの説得力あるCMもあるのだろう。

代表的なフレーズは「長い時間の中で劣化した臓器が即効を謳う医薬では対応できない」「表面的に見える疾患は実は内臓疾患であり有効処方は漢方にある」など。これらにNOと言えるには、それ相当の長期間を必要とする。

それを踏まえると、長期にわたって臓器が劣化するかといえば、食事と運動不足であること自明の理。できるならば適切な食物を選択したい。すなわち正解=(食事+東洋医学(漢方)+西洋医学)*運動の単純式。

横道にそれるが、漢方薬は複数の生薬の組み合わせが多く、それぞれ長年使用された実績もあるので、西洋医学の新薬とは薬事事情は違うのではと考えたので一応調べた。薬機法で確かに定められている。面白いのは漢方だからこその項目がある。

「漢方薬特有の審査とは」以下の通り

- 生薬の品質管理: 生薬の産地、品種、採取時期、加工方法などが品質に影響するため、詳細な規格基準が設けられている。

- 漢方処方の妥当性: 漢方医学の理論に基づいて、処方の構成や量が適切か評価。

- 伝統的な使用経験: 長年の使用経験がある漢方薬については、その経験も参考にする

ここでは薬事も必要のない日頃食べている食材由来の成分が糖尿病予防する文献を紹介する。 広島大学 、山口東京理科大学 2025.03.21 発表

機構解明に実に面白い実験をしている。

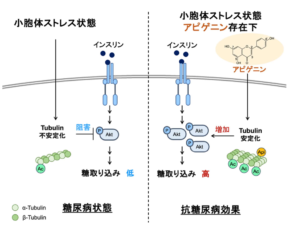

「アピゲニンはタマネギ、オレンジ、パセリなどの食物に含まれており、抗酸化作用や抗炎症作用などを示し、かつ小胞体ストレス応答の誘導(GRP78, CHOP)を抑制し、小胞体ストレスによる細胞死を抑制しました。さらにアピゲニンは、小胞体ストレスによるインスリン抵抗性改善効果を示した。」 次の図に集約される。

筆者が面白い実験と表現したのは文献の次のくだり。

「作用機構を明らかにする目的でアピゲニン結合タンパク質を検討しました。アピゲニンとリンカーを介して磁気性ビーズに結合させたビーズを作成し、本ビーズに結合するタンパク質を SDS-PAGE、銀染色、nano LC–MS/MS 解析により同定しました」 僅かな知識しか持ち合わせていないが、なるほど勉強になるなぁと感心。

玉ねぎは酢玉ねぎとして毎朝摂っているが、アピゲニンは玉ねぎの皮に多く含まれているので、本当は表皮を集めて煎じた方が効果大と思われる。ただ、スーパーで万人に触られていると、ためらうところがある。中身を多く摂ることでカバーするか。

参考までに、アピゲニンは玉ねぎ、オレンジ、パセリ以外にも セロリ カモミール グレープフルーツなどフラボノイド系柑橘類に含まれる。