逆走が増えている現状の中で、65歳以上の高齢者による逆走が特に問題視されている。認知症が一因とされることが多いが、それ以外にも様々な要因が影響している。筆者は指摘されてはいない高齢者故に事故る原因があるのでははないかの視点を考えた。

一般的なシニア層の特徴として以下の6点が挙げられる。

- 視力の低下

- 運動能力の低下

- 薬の副作用

- 道路や交通ルールの複雑さに追随できない

- 心理的要因 慣れない道路では過剰緊張ゆえの要因

- 道路標識の劣化 シニアがわかる表示方法と言えるか

だが、そのほかに長年の運転経験の過信も原因である可能性はないか。

65歳以上、とりわけ75歳以上の人はモータリゼーションの立ち上がりからの経験者でもある。運転に関しては(体力の衰えを差し引いても)ベテランである。ベテランであるからこそ勘違いをするのではないか?との疑問が筆者は思う。

モータリーゼーションの立ち上がりの道路を考えてみよう。当時は道路幅が狭く国道といえども片側1車線が普通だった。交差点で信号が設備されたが、片側1車線での逆走は多分0に近いだったはず。高度成長の都会では片側2車線、大都会では3車線が敷設されたが、都会の交通量が多いのが幸いして信号停止による停車が見えることから逆走はしない。

これに慣れたベテランドライバーが交通量の少なく複数車線道路の交差点で右折するときに一番左のコースに車両が停止していないと、てっきりそのコースが正常コースと勘違いして走行することになるのでは無いか?と思うのである。そのような事例はコンビナートの道路によく見る。

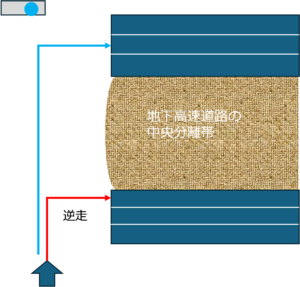

精油・石油コンビナートには片側3車線が多く、中央分離帯の幅が3車線分ぐらい広いところもある。理由はその下に高速道路が敷設されているようなところがそれに該当する(国道16号京葉コンビナートなど)。交差点の信号は遠いところにあるので、信号機は別の道路に対しているものだと勘違いをしやすい。

筆者もこの道路を右折するには同乗者に確認を都度している次第。同じコンビナートでも国道23号線(名四国道 名古屋―四日市)では都市間交通とあって交通量が非常に多いので、そのような勘違いはない。遠すぎる信号機の場合、道路に方向ペイントを太くしておいた方が良いと思う。

東北道でのIC平面交差を逆走した事例はこれらとは違うものの、料金所で間違って出てしまったのをリカバリーするために再度入ったところで、先ほどと同じ方向に行けば良いと勘違いしたのも、昔からの道路事情(一般道路で渋滞している時は住宅街の中をバイパスをして元の道路と同じ方向に行けば合流できるハズとしたの)と同じ感覚だったのではなかろうか。

片道1車線でのベテラン故にその後経験したこのない新しい道路システムに適合しなかった。あくまでも推定。 最近のカーナビには逆走検知システムがあり、警告音やフラッシュなどで知ることができる。長年乗り続けることが経済的にまたは物を大事にするシニア層の車での最新カーナビ搭載は極めて少ないと思われる。そしてまた、過去にカーナビを信じて妙な道に入ってしまったことがあり、カーナビより自分の感を信ずるようになってしまったのもあると思う。自分の経験から他の人もあるのだろうと思うのが根拠

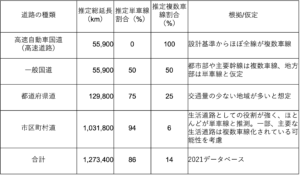

最後に日本の道路種類と単線・複数車線の割合を参考までに紹介(データー元が複数大量にあるので割合比率は条件加味した仮定数字)