知人の犬はコーヒーが好きで主人が飲み終えるのをそばで待っている。ところがある日、カップを舐め終わったところで主人のある部分に鼻をいつもよりこだわって寄せてきた。知人はその時アット気がついた。健康診断で引っかかっていた箇所だった。その後病院の検査・通院して寛解した。あの時の犬は主人の何の匂いを感じていたのか?

犬の嗅覚は人間の1000倍。 例えば糖尿病患者からアセトン臭がすることが知られている。前回のブログで記載したが、ブドウ糖が不足すると脂肪を肝臓で分解して補給する。その時の反応性生物の1つがケトン体。これが肺から呼気として排出される。

そのほか、腎臓病患者からはアンモニア臭。肝臓病からカビ臭がVOCとして検出できると言われている。近年、犬をガンセンサーとして研究しているようだ。一般的なガス成分分析のガスクロマトグラムでは精度不足だが、それが可能となれば成分が明確になり、発生部位の特定が非侵襲性で特定できるのは非常に貴重だ。

今回、京都大学と慶應義塾が「息から病気を検知する―鉄の匂いが教える肝臓の異変―」を発表 2025.09.22

それによると、

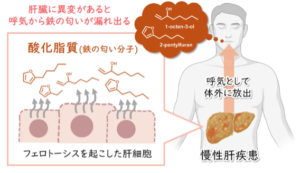

「私たちの体の中では、鉄の働きによって細胞が壊れる「脂質の酸化」が起こることがあります。これが進むとフェロトーシスと呼ばれる細胞死が起き、肝臓などさまざまな病気の原因になることが知られています。ところが、これまでフェロトーシスを体の中で直接調べるには、肝臓の一部を取り出すような体に負担の大きい検査が必要でした。フェロトーシスが進むと「鉄の匂い分子」として知られる特殊な物質がガスとして細胞から放出されることを発見しました」とある。ガスクロマトグラフィー質量分析法(GC-MS)を進化させたものと推定する。

患者にとってきつい肝生検をしなくても良いのは非常に有益。かつ患者数対応も可能と良いことずくめだ。肝臓に蓄積された脂質が酸化することで生成する1-octen-3-ol と 2-pentylfuranはMASLD患者(Metabolic Dysfunction Associated Steatotic Liver Disease:代謝機能障害関連脂肪性肝疾患)、肝硬変患者の域には多く含まれていたと記載されている。

冗談だがメタボ気味のご家庭には2-pentylfuranの臭いに敏感な犬を飼うのもありかも。

さて、筆者も含めて、フェロトーシスならないためには。脂質の過酸化を抑制することになるが、庶民レベルで対応できるのは食材。参考までに抗酸化物質含有物について調べた。

・ビタミンE: アーモンド、ひまわりの種、ほうれん草、アボカドなど。

・セレン: グルタチオンペルオキシダーゼ4(GPX4)酵素の構成成分。ナッツ類、魚介類、肉類に豊富。

・ビタミンC: ビタミンEの再生を助ける働き。柑橘類、ブロッコリー、パプリカ、いちごなど。

・ビタミンK: 緑黄色野菜(ケール、ほうれん草など)、納豆など

逆に好ましくないのは、加工食品や高脂肪食。ジャンクフードなど

わかっちゃいるけど加工食品やジャンクフードは時間がない時はつい手が伸びる。そこが体を労るのか、虐めるのかの違い。昨日シャツを買う時に採寸したら反省すべき事態に。“ご参考まで”は筆者に投げかけられた言葉だった。