糖新生と聞いて「空腹時に筋肉からブドウ糖を緊急取り出すもの」と流布されている説を信じていた。高血糖も怖いが低血糖も怖い。筋肉からブドウ糖の供給は低血糖対応だと思っていた。今回の以下の文献を見ると半分当たっているが、半分は間違いであることがわかった。それどころか肝臓が脂肪からグリセロールをブドウ糖に、筋肉内の乳酸からブドウ糖に新生するメカニズムと運動能力が明確に記載された文献に接して、ぜひ読者の方々と情報を共有したいと考えた。

肝臓の糖新生が運動能を決める!‐新たな運動持久力向上法、肥満・サルコペニア対処法へ‐東北大学 2025.09.19

発表のポイントを転載すると

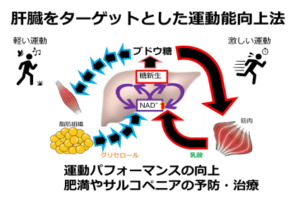

- 肝臓でブドウ糖を産生する糖新生では、運動の強さごとに、ブドウ糖を作る材料を使い分けることで、運動中のエネルギー供給が維持されていることをマウスを用いた実験で明らかにしました。

- 肝臓の酸化還元反応を促進させ糖新生の効率を上げると、運動の強さに関わらず持久力が上昇することが分かりました。

- この仕組みは、運動能の向上法や肥満を改善し、サルコペニア(注 4)を予防する手法につながることが期待されます。

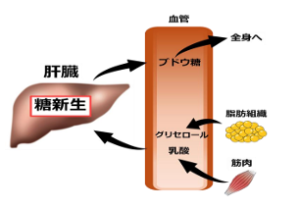

図 1. お腹が空いた時や運動中などに備えて、ブドウ糖を作り出すことで低血糖を防ぎ全身にエネルギーを届ける仕組みは糖新生と呼ばれ、主に肝臓で行われる。特に運動中は大量のブドウ糖を使うため、糖新生の働きが非常に高まる。

図 2. 運動の強さに合わせて、グリセロールや乳酸からの糖新生の流れを促進させることは、運動能向上や肥満やサルコペニアの予防・治療につながる。

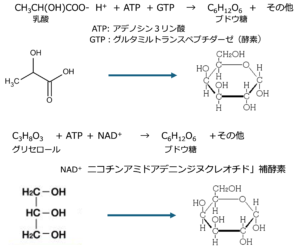

ここで、乳酸や脂肪のグリセロールから肝臓でブドウ糖ができる反応が論文では詳細記述されている。 乳酸やグリセロールからブドウ糖への反応には興味があるので次の式で表現した。図3(間違いあればご容赦ください)

普通の化学プラントではこの反応は容易ではないが、肝臓は精密反応をしていることに驚く。乳酸やグリセロールの分子構造からブドウ糖の構造に身体からの信号を受けて生産するとは驚く。

と同時に、肝臓・腎臓は大事にしないといけないと思わざるをえない。また、ウオーキングにおいてダラダラ距離を歩くのではなく、インターバル走法が良いと言われるのも、今回の説明で理解をした。