昔のシニア層より今のシニア層は圧倒的に若く見える。デパートで店員が「お若いのでこれがお似合いです」と言うのは単なるビジネス上のお世辞ではない。店員に聞いたところによると、肌と姿勢で判断しているとのこと。TVで「私って幾つに見える?」と大阪の中高年女性は言うシーンが映し出されると、確かに肌に艶があり、弾力性がある。

皮膚の構造などについては、このブログでも記載したが、今回、東京都健康長寿医療センターとロート製薬の研究員が「年齢とともに”薄くなる肌”をビタミンCが防ぐ可能性」を発表した。(2025/4/30リリース)

超要約(下線部引用)

・加齢により、表皮は薄くなる

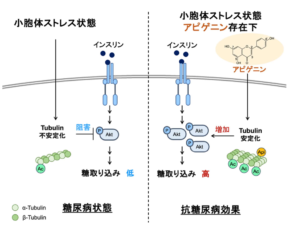

・ビタミンCは、細胞増殖に関連する遺伝子のDNA脱メチル化を介して、表皮角化細胞の増殖を促進する

・DNA脱メチル化は、遺伝子のオン、オフを決定するエピジェネティクス制御の一つ

・皮膚でのビタミンCの役割に「エピジェネティクス制御による細胞増力」が加わり、年齢とともに薄くなる肌への新たなアプローチとなる可能性がある。

ヒト培養表皮を用いた研究により、ビタミンCが取り込まれると表皮の厚み、細胞の増殖、およびDNA脱メチル化の指標である5-ヒドロキシメチルシトシン(5-hmC)が増加することが示されました。また、DNAマイクロアレイおよび全ゲノムバイサルファイトシ-ケンス解析により、細胞増殖に関連する12遺伝子の発現がビタミンCにより増加することが判明とのこと。加齢に伴い表皮が菲薄化するのを防ぐのに、ビタミンCが有用である可能性があることが示唆。

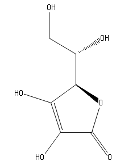

参考までにビタミンCの化学分子構造を示しておく L―アスコルビン酸が通称で正式な名称は(5R)-3,4-ジヒドロキシ-5-[(R)-1,2-ジヒドロキシエチル]フラン-2(5H)-オン 一度には覚えられないが、野菜・果物は自然と合成することに驚く。

ちなみに野菜ではパプリカ、ブロッコリー、ピーマン、ジャガイモ、サツマイモが果物ではキウイ、レモン、ミカン、イチゴ

などに多く含まれている。 ビタミンCといえばレモンと思いがちだがパプリカはレモンの3倍。意外にもジャガイモにも対レモン30%だが存在していることに驚いた。高温の油で揚げるポテトチップスのビタミンCは分解するか調べてみたら、おおよそ160〜180℃でビタミンCの熱分解温度190℃より低いことがわかって安心。ふりかけ塩の方が心配かも。

とはいえ、過剰摂取は腎臓にとってよくない。尿路結石の原因の一つと言われている。ここでもバランスの取れた食事が肝要といつもの結論。 徐々に夏日になってきた昨今、日傘が目立ってきた。紫外線による皮膚の劣化対策ではあるが、それほど強くない紫外線の日射では日傘を使わない方が賢明と書いた。理由は60歳を超えると一気に皺が増えることが報告されているからである。皮膚の体積が減ると物理的にシワになるのはわかる。信じるか信じないかはお任せする。

最後に化学結合に関する研究でノーベル賞をとったライナス・ポーリング博士は晩年突然にビタミンCが生体内反応に重要な機作をするとの発表をされた。ビタミンCが現在でも100mg/日が基準であるところ、2〜3gを摂ることでスペイン風が抑えられたはずであると主張された。生化学分野から異端児された。常時摂取と必要時の瞬間摂取とは切り分けてみるのもアリかと医薬面の素人ながら思う。