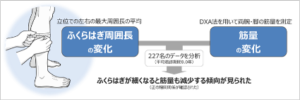

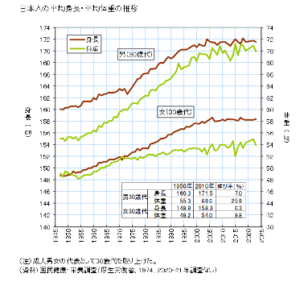

筋肉ムキムキ・マッチョであるほどトレーニングやプロティンを獲る努力の結果、どれだけ筋肉量が増加したか知りたいだろう。いや高齢者は反対にフレイル・サルコペニア(加齢性筋肉減弱症)、いずれ歩行困難・寝たきり介護状態にはなりたくない。そのような状態に至る前の予防には筋肉量・筋力・身体能力が必要だとは聞いている。筋力や身体能力は測定可能だが、筋肉量の測定はCTスキャンだろうと思っていた。

体脂肪率、BMI、シックスパック状態が目安にはなっていても、本当の筋肉量の指標ではない。シニアは筋肉量を知ったところで、何をトレーニングすれば筋肉量が回復するのか知りたいところ。

科学技術振興機構が9月4日に開催の新技術説明会において福井大学・学術研究院医学系部門の大西講師が発表された内容が当方には新鮮に映った。筋肉量を簡易に推測できるのである。また何をトレーニングすれば良いのかのヒントは東北大学が「武士の所作の中に脚力を強化できると」発表。これも非常に面白いので、2つを合わせて紹介する。

その前に、大西講師の資料からフレイル・サルコペニア症状の筋力・身体能力について記載があったので、まずはこれをチェックする。筋力を握力で判定。男28kg以下、女性18kg以下。身体能力は歩行速度1m/秒以下、腕組みして5回椅子立ち上がりテスト: 12秒以上を指す。 シニアの方、この段階で如何ですか?

ご存知だと思いますが、横断歩道の信号は歩行者が1m/秒で渡り切れるとしてセットしてあるので、1m/秒以下では横断仕切れない状態。よく街で見かけますね。筆者も腕組み椅子立ち上がりは椅子の高さが低いと自信がない。

さて筋肉量の簡易評価法について特許出願されている(特願2025-040043)現時点では未公開だが、発表資料では実際の開発された推定式の被験者実績との相関精度は0,944と非常に高い。 その式を抜粋する。

< 特願2025-040043 体組成推定プログラム及び情報処理装置 >

- 除脂肪体量=α1 ×年齢+β1 ×体重+γ1 ×身長2 +δ1 ×性別+ε1

数式中係数: α1=-0.036、β1=0.261、γ1=10.361、δ1=5.845、ε1=-1.135 性別:男性=1、女性=0

- 筋肉量=α2 ×年齢+β2 ×体重+γ2 ×身長2 +δ2 ×性別+ε2 数式中係数: α2=-0.033、β2=0.245、γ2=9.600、δ2=5.708、ε2=-1.548 性別: 男性=1、女性=0

< 特願2025-051139 体組成推定プログラム及び情報処理装置 >

- 四肢骨格筋量=α1 ×年齢+β1 ×体重+γ1 ×身長2 +δ1 ×性別+ε1

数式中係数:α1=-0.037、β1=0.132、γ1=6.308、δ1=1.785、ε1=-3.782 性別:男性=1、女性=0

エクセルに年齢、体重、性別をインプットし算出することをお勧めします。

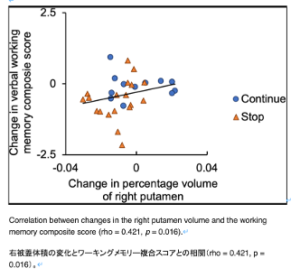

次に東北大発表の「武士の日々の所作で脚力が強化する 1日わずか5分で高齢期の筋力低下を防ぐ効果に期待」2025.09.01 の要旨を紹介する。

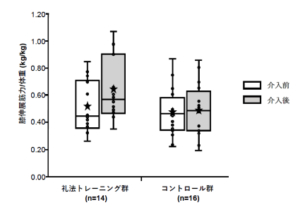

武士の礼法を基にした「反動をつけずにゆっくりとしゃがんで立つ動作」を 3 か月間続けることで、1 日わずか 5 分でも脚の筋力が大きく向上することを明らかにしました。 お茶の作法でも同様だと聞いたことがある。昔から日毎の所作の中で脚力がつくよう工夫されていることに改めて驚いた。今や欧米化で椅子生活になった。今回の文献が見直しの機会になれば良いと思うが如何でしょうか。

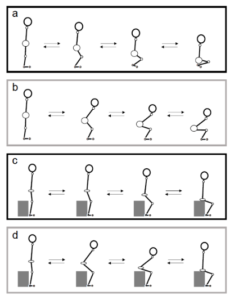

礼法トレーニングの動作 (a)礼法のしゃがむ・立ち上がり動作、(c)礼法の椅子への着座・立ち上がり動作

一般的な動作の例 (b)一般的なスクワットトレーニング動作の例、(d)一般的な椅子への着座・立ち上がり動作の例

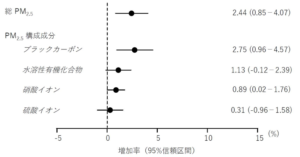

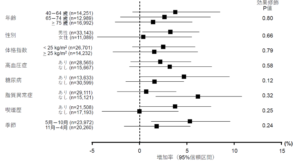

(図 2:ブラックカーボン濃度の IQR 上昇と急性心筋梗塞リスクの関連)

(図 2:ブラックカーボン濃度の IQR 上昇と急性心筋梗塞リスクの関連)

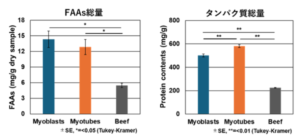

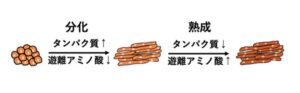

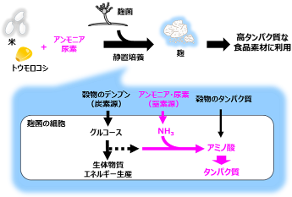

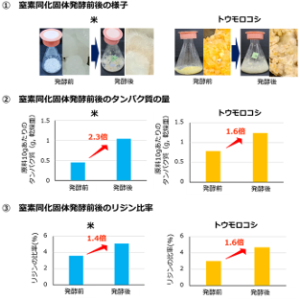

スケールアップが待ち遠しい。 日本のみならず、米国、中南米などの穀倉・牧畜産業に寄与することで人口ネックの地球を救う役目を麹菌が働く実の有益なことではなかろうか。

スケールアップが待ち遠しい。 日本のみならず、米国、中南米などの穀倉・牧畜産業に寄与することで人口ネックの地球を救う役目を麹菌が働く実の有益なことではなかろうか。