自粛期間のクルマ利用はゼロ。多くの国民は春の季節にも関わらず遠出することなく我慢、我慢を通した。 5月に入ると自動車税納付の案内がきた「4ヶ月分差し引いてくれ!」と愚痴を言う人が側にいた。まったく同感だ。 その一方で、4月1日付けで限定条件付きではあるが、自動運転レベル3が解禁になった。国際的にもレベル2止まりでレベル3に踏み切る国はないだろうとの予測を、何かと後追いが得意の日本が先行するとは予想すらしなかった。

まず、条件とは何かを記載すると(当面であるが)

*高速道路

*一定速度60km/hr で左車線走行

*その間は手放し運転が可能。 携帯電話、画面(TV、WEBなど)注視OK

*追い越しはシステムを外れ運転者が実行。

システム搭載のクルマは2020~発売開始。情報ではホンダ、ベンツなどが先行との噂。

高速道路で実績がでれば一般道路でも走行可能となる。 従来、自動運転の場合に事故責任はシステムにあるのか、それとも運転者なのかの決着が付かなかったが、今回は(日本では)自動運転中でも安全運転義務は運転者に課せらる。ただ、条文を読んでも分からないのは「物損の場合は被害者が加害車両の運転者の過失を証明する義務を負う」とあり、作動状態記録装置が物損で破損した場合はデータ証明ができない。 航空機のブラックボックス並の難燃で頑丈な筐体が必要だが。。。。などを妄想する。 この条例では人身事故に対しては被害者救済が徹底され、自賠責保険で最大3000万円までの保障となっている。これで済む話ではなく、多くは外の保険で1億円以上を掛けているのが実態なので漸く追いついてきた。また自動車税が高くなるが。。。の愚痴がでそうだ。

世界に先立って自動運転レベル3許可したものの、はたして、左車線走行のトラックより遅く、トラックに下手すれば煽られかねない60km/hrで我慢してドライブができる人は何人いるだろうか。筆者の場合、3密防止もあり某大学までの片道400kmを日帰りすることがある(メイン高速)。サービスエリア休憩をいれて5時間。60km/hrでは7~8時間もかかる。 公共交通では3時間半。を考えると今のレベル3は取り敢えず敬遠か。

さて、一方で研究段階ではあるが、面白い試みがされている。それは、完全に自動運転(運転手がいない)無人のクルマが都市一般道路を走行した場合で右折・左折するときに、対面車が道を譲るか、譲らない自己中の車か運転手の心理をデジタル化する研究がマサチューセッツ工科大学(MIT)コンピューター科学・人工知能研究所と、オランダにあるデルフト工科大学・認識ロボット工学研究所の研究者たちは、この「複雑さ」を自律走行車に教える方法を考え出した。 対面車線を走行する車の自己中の心理反映運転状況を2秒程度で判断し、良心的なドライバーであれば右左折するが、自己中車であれば見過ごす。とのことだが、本当のところ2秒間で車はどれだけ走行するか? 40km/hrの速度で11m、止まろうかなぁと速度を10km/hrで落として走行してきたとしても3mとなるので、これでは衝突する。 高速道路走行では取り付け道路から高速への入り口で自動運転はモタモタして追突事故が多いとの報告もあり、人の心理を読むことでは解決しない。さりとて、運転者の履歴を車から発進しながら走行するのも日本では海外でコロナ騒動で携帯電話に行動履歴を紐付けしてフォローしたようなことはできない。

ともあれ、非難は誰でもできる。だから対策としての研究が進むのであるから、むやみに、それこそ自己中な非難・批判はさけ、建設的な提案が望まれる。

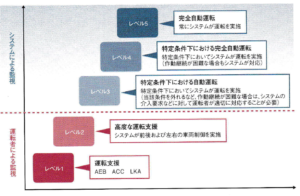

参考までにレベル1~レベル5までのステップをAutomobile 6月号から抜粋した。

この図で「あれ? 俺のクルマはレベル2だと思っていたが、レベル1か」と落胆した人が多いのではないでしょうか。 (AEB 衝突軽減ブレーキ ACC 先行車自動追随 LKA レーンキープアシスト)

ところで、レベル4の規格について 米国国家規格協会(American National Standards Institute、ANSI)と米保険業者安全試験所(Underwriters Laboratories、UL)は、完全自動運転に向けた初の安全規格となる「ANSI/UL 4600」を日本でレベル3を解禁したその日の発表。ULは材料屋として難燃規格認証機関としてお馴染みであるが、今回は完全自動運転認証機関として昨年10月にコンセプトを発表し2020の1Qには試案を出すと発表していた。

米運輸省など政府自治体の外にインテルなど半導体、ウーバーテクノロジー(トヨタなど出資)、アメリカ日産、ボッシュなど自動車メーカー及び部品メーカーが審議委員会に参加。

完全運転の中でも歩行者(いかなる態様においても)事故にならないことを強調している。

今後は世界標準になると予想されるが、米中冷戦が予想される中、採用する半導体、ソフトを巡っての政治的渦潮に巻き込まれ混沌とすることなども予想され、技術以外の面も注目される。

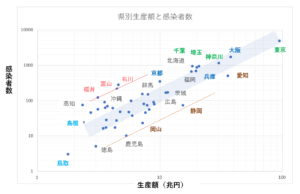

横軸に生産性(2018年)、縦軸に感染者数をプロットした。

横軸に生産性(2018年)、縦軸に感染者数をプロットした。