2月からの第一波コロナ自粛が5月に解除したかと思いきや第2波。山岳地帯の連続するトンネルのようで、いつ抜け出せるのか、カレンダーは8月7日立秋というのに。コロナに加え熱中症にも気をつけないといけない。 企業ではテレワーク継続、オフィス訪問禁止が続いている。当然、部屋に籠もりきり状態では身体にも影響が出始める。 恥ずかしい話であるが、先日、クルマで久々に近くに出かけた。帰路、右足首に違和感。一旦停車して屈伸運動で回復。初めての経験。アクセル調整はつま先メインの駆動であるが、その連携した上の筋肉がたるんでいるためと推定。あぁこんなところに運動不足が現れるのだと痛感した。

その瞬間思ったのは、脳の本体が指令して動く臓器、出先の神経・筋肉で動くパーツからなる人間にとって、運動不足は生命維持にとって決定的だ。

脳科学者の中野信子さんがTV,ラジオを通じてノルアドレナリン、ドーパミンが興奮・やる気・暴走の脳内物質で、セロトニンはストレスなどの抑制物質であると常に話されているので誰でも知っているワードになった。分子構造はあっけないほど簡単なアミノ酸。

ただせさえ不足勝ちであるセロトニンを増やすにはとweb 検索すると「1.早寝早起き、2.太陽光、3.リズム運動、4.よく噛む、5.グルーミング、6.トリプトファンをたっぷり摂る、7.腸内環境、8.継続」https://www.human-sb.com/serotonin/ と記載されている。

外の疾病原因にもあてはまりそうと言えば元も子もないが、いくつも原因が挙げられると百花繚乱のビジネスのネタとなる。 ジョギングより徒歩散歩が良いとか、1万歩は歩き過ぎ8000歩で十分。かと思えば、シッカリ歩けば1000歩で十分、後ろ歩きが有効。衝撃吸収のジョギングシューズは膝関節防止には良くてもセロトニンは少ない。「そこで、、、、このようなシューズを開発しました!」 的な商品が出てくるだろう。有酸素運動と言われて若い人からシニアが同じエクササイズで良いはずがない。

これに光りをあてた論文が発表された。実に面白いので長文だが引用する。まずは キャッチーな見出しだ。 つい先を知りたくなる。

****************************************************

“衝撃”の事実! ジョギング・ウォーキングの効果は、脳への“衝撃”によるものだった!! 頭への適度な“衝撃”が脳機能を調節・維持することが明らかになった!!!

澤田泰宏 国立障害者リハビリテーションセンター(研究所) 病院 臨床研究開発部(研究所併任) 臨床研究開発部長 – 2019年度 掲載日:2020.02.03

**************************************************

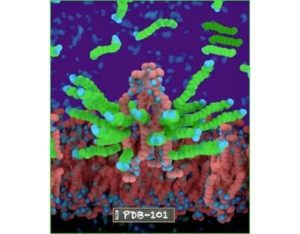

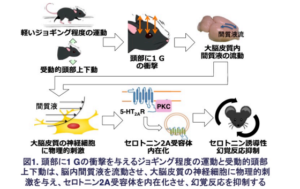

軽いジョギング程度の運動中、足の着地時に頭部に伝わる適度な衝撃により、脳内の組織液が動き、神経細胞に物理的な刺激が加わり、神経細胞でタンパク質の分布が変わることが、大脳皮質における薬剤誘導性の幻覚反応の抑制につながることを発見しました。すなわち、この研究では頭部への物理的な“衝撃”が脳機能の維持・調節に関係していることを、その背景となる分子の仕組みと共に世界で初めて明らかにしました。本成果は、運動時に頭部に加わる適度な衝撃が健康維持・増進効果に重要である可能性を示すものであり、米科学誌『iScience』に掲載されました(2020 年 1 月 31 日オンライン公開)。

- 軽いジョギング程度の運動を 1 日 30 分間で 1 週間続けたマウスでは、前頭前皮質※1(大脳皮質の一部)において高用量のセロトニン※2により誘導される幻覚反応が抑制される。

- ジョギング程度の軽い運動をしている動物(マウス、ラット)では、前足が着地する毎に頭部に約 1 G の衝撃※3が加わる。

- 麻酔したラットの頭部を、1 G の衝撃がリズミカルに加わるように、毎秒 2 回上下動させると(これを受動的頭部上下動と名付けた)、脳内の組織液(間質液※4)が秒㏿約 1 ミクロン で主に前後方向に流れ、これを 1 日 30 分間・1 週間続けると、1 週間運動を続けたマウスと同様に、前頭前皮質におけるセロトニン誘導性の幻覚反応が抑制される。

- 1 日 30 分間・1 週間の運動を続けたマウスと、1 日 30 分間・1 週間の受動的頭部上下動を与えたマウスでは、幻覚反応に関係する前頭前皮質の神経細胞におけるセロトニン 2A 受容体※5が細胞表面から細胞内部に移動(内在化※5)しており、セロトニンに対する応答性が低下する。

特に加齢や肢体不自由障害に伴う身体不活動※6 は、筋萎縮や骨粗鬆症といった運動器官の異常の原因となるばかりか、認知機能障害など脳機能の低下を含むさまざまな身体機能低下につながり、健康寿命をおびやかすことが明らかとなっています。運動が脳機能の予防・治療に極めて重要であることはわかっていましたが、運動が脳の健康を維持する仕組みはよく分かっていませんでした。

また、脳に限らず、運動は身体のほとんどすべての臓器・組織において炎症・老化を抑制する効果があることはわかっていましたが、その仕組みもよく分かっていませんでした。

*****************************************************

これは素晴らしい研究だ。これを日常の生活に取り入れるには、ジョギングしなくても階段を歩いて降りるだけでも効果がある。 エスカレーターは上りは利用しても「下りは歩き」 と筆者もこの文献を読み実行している。 居住地・横浜はアップダウンの激しい街であり、仕事場の東京は地下鉄の深さは渋谷30m、新宿40mこれを利用しない手はない。階段はリズム良く1Gを意識して降りるのなら、高齢者予備軍でも可能だ。

会社は社員のジム通いに福利厚生費を払うよりは、ビル階段降りポイント制はどうだろうかと妙なことを考える。来客エレベーターは例外として、社員エレベーターの下りは高速化し階には止まらない。 出勤、ランチの時間帯、エレベーター待ちで長い行列を観る度になんとかできないものか?と考えた答えがこれではややショボい。

まともそうな思いは、小学校でもダンスが必須科目になっている理由の一つはこれか??と。 団体規律学習かと思っていたが、次の振り付けを頭に入れて、自分の役割を俯瞰し、かつリズムよく次の隊形を形成する。振り付けの多くは床を蹴ったり、飛び上がったりの1G要素は多い。ミュージックも長い。楽しみながらの頭脳も駆使してのエクササイズである。 気がつかないがセロトニンが増えていると推察される。

だからと言って、5Gかかるジェットコースターに乗れば5倍セロトニン増量なると考える人も出るだろうが、繰り返し継続が重要なのは言を待たない。しかしながら、原因が分かったのなら、ジム、エアロビクス以外の産業が興るかも知れない。それはそれでビジネス可能性が成立するかどうか愉しみだ。ただし3密以後ではある。

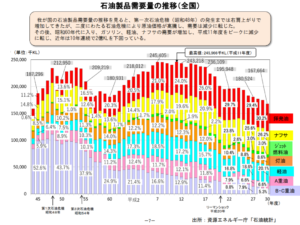

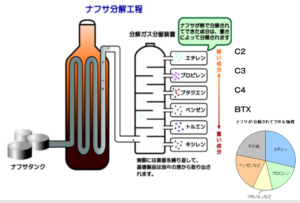

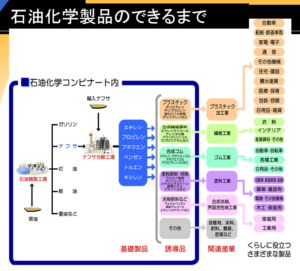

自動車材料でプロピレンの需要が多い場合、自動的にエチレンも増産することになる。逆に言えばレジ袋のポリエチレンを削減しようとすると自動車材料がショートすることになる。大手化学会社では分解触媒の開発により比率を変える試みは継続しているが、実際は大がかりな投資が必要であり、そう簡単にはいかない模様だ。食品容器にはPETやPS(ポリスチレン)もある。これらの主原料は芳香族の誘導体である。芳香族の樹脂は耐熱性があり金属にとって変わる機能があり、自動車の軽量化による燃費向上やハイブリッド、EV車の機構部品向けに貢献している。では、芳香族誘導体の需要が増えたから、どうするか、既にお分かりのように全体のナフサ分解生産を上げる。でもその時にエチレンやPET、PSも増えるのだ。石油コンビナートは超微妙な匙加減に依存している。炭素数4は自動車タイヤの原料。タイヤ増産するとエチレンも増産との関係にある。

自動車材料でプロピレンの需要が多い場合、自動的にエチレンも増産することになる。逆に言えばレジ袋のポリエチレンを削減しようとすると自動車材料がショートすることになる。大手化学会社では分解触媒の開発により比率を変える試みは継続しているが、実際は大がかりな投資が必要であり、そう簡単にはいかない模様だ。食品容器にはPETやPS(ポリスチレン)もある。これらの主原料は芳香族の誘導体である。芳香族の樹脂は耐熱性があり金属にとって変わる機能があり、自動車の軽量化による燃費向上やハイブリッド、EV車の機構部品向けに貢献している。では、芳香族誘導体の需要が増えたから、どうするか、既にお分かりのように全体のナフサ分解生産を上げる。でもその時にエチレンやPET、PSも増えるのだ。石油コンビナートは超微妙な匙加減に依存している。炭素数4は自動車タイヤの原料。タイヤ増産するとエチレンも増産との関係にある。 全体が幸せに調和するには、エチレンを大量に使用する用途を見つけ、それが、環境にとっても有益であることが極めて重要である。 その候補の一つがパイプ。 地盤が軟弱で地震があっても変形に耐えられ、酸化防止剤など配合しなくても寿命が長い衛生的なポリエチレンパイプを促進する施策を展開すべきである。

全体が幸せに調和するには、エチレンを大量に使用する用途を見つけ、それが、環境にとっても有益であることが極めて重要である。 その候補の一つがパイプ。 地盤が軟弱で地震があっても変形に耐えられ、酸化防止剤など配合しなくても寿命が長い衛生的なポリエチレンパイプを促進する施策を展開すべきである。

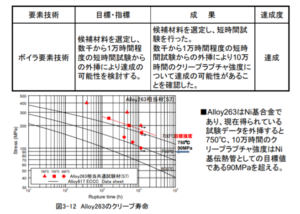

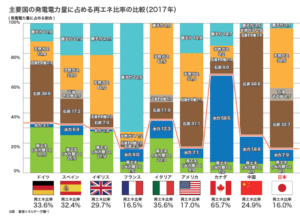

水はご承知のように1気圧100℃で液体から水蒸気になる。超々高圧の35MPaで700℃の条件では気体のようで気体でなく、液体のようで液体ではない“臨界状態”になる。これをタービン室に誘導してタービンを回転させることで、入力エネルギーに対して48%前後の効率で発電ができる仕組みである。従来に比較して圧倒的である。 ここでは日本の材料メーカーのチカラが設計を支えていることが分かる。

水はご承知のように1気圧100℃で液体から水蒸気になる。超々高圧の35MPaで700℃の条件では気体のようで気体でなく、液体のようで液体ではない“臨界状態”になる。これをタービン室に誘導してタービンを回転させることで、入力エネルギーに対して48%前後の効率で発電ができる仕組みである。従来に比較して圧倒的である。 ここでは日本の材料メーカーのチカラが設計を支えていることが分かる。