以下の内容は日々の出来事を淡々と書いている軽さなのでご勘弁を。

さて、

なぜか駅や道路でよく尋ねられる。逆に尋ねられない人を想像するに、イケメン、美人、高い身長、ビシッと服装が決まっている、紳士淑女の雰囲気の人には気後れするので聞けない。筆者はどの一つも該当しないので尋ねやすいのだろう。若い人ならスマホで検索することで対応することができるが、そうでない人も結構おられるのだ。

先日、あまり利用しない田園都市線のホームに立っていたところ、目を不自由されているご婦人から「次の電車は宮前平に止まりますか?」と聞かれ、次の6分後の普通に乗車してくださいと返答し、幸い当方も急がなかったので急行を見送り同行した。宮前平駅は川崎市で全国区的に言えば二子玉川と多摩プラーザの中間に当たる。

別の日、北海道物産の行商をされている人に溝の口に行きますか?と聞かれた。 デパートの特売場で1週間〜10日間の移動販売をされているとのこと。いつもの定宿から、今回は溝の口を指示されたとのこと。たまたま、当方はその街に行く目的があったので同行した。

全国のデパートを次から次へと移動は「寅さん」のようで、そんな雰囲気も見えてきて面白かった。寅さんと違うのは、3ヶ月分の物産展スケジュールが決まっており、路線案内のコピーもファイルされている。寅さん恋人のリリーさんがいないのだろうか。初めての土地には戸惑っている。それで尋ねやすそうな雰囲気の筆者に聞いてきたのだ。移動中しばし特売に関わる裏話などを聞いた。デパートが無くなり活気が失せた街。同時にこの人の仕事も影響を受けたとか。でもちゃっかり商品のPRをされて、筆者の住まいするデパートの日程での再会を約束して別れた。

横浜、埼玉、千葉の住民は外部からの流入組とあって自分の土地より東京23区の方が圧倒的に詳しい。東京での活動には縦横無尽蜘蛛の巣のような路線・道路事情を頭に入れておく必要がある。スマホの地図を見ながら乗り換えや見ながら徒歩移動は見栄えがよろしくない。

一方で、地理に少し明るいと思わぬ効果がある。例えば展示会には大手企業から中小企業、外国企業がブースを設ける。各地から集合していることもあり馴染みのない土地からも参集する。

デンマーク関連のブースで会社の資料を見ずに安城ですか?と質問したところ「その通り!日本のデンマーク」って言葉を安城以外の人から聞くなんて・・・と妙な感心をされ、一気に初対面にも関わらず旧知の仲になりスムーズな話題に展開。

次に面白い包材を展示する会社があった。名前の一部が埼玉の都市の名前だけに、てっきり本社は埼玉だと思って聞いたところ、摂津と返答。お客さんから摂津?それ何処?と聞かれ、関西で摂津といえば説明するまでもないだけに、他所の人への説明は意外に難しい。摂津は吹田と茨木に隣接して・・と説明しても、今度は茨木が茨城にイメージが飛んで????の人が多いらしい。筆者はダイキンがありますねと話すと、「そこです、ダイキンの前です」とやっと分かってくれた人だとして、ここでも一気にくだけた仲に。次期商品の開発について具体的な打ち合わせをすることになった。地理というか土地勘はこのような効能はある。スマホを開いて「大阪ですね」では熱が伝わらない。阪急相川駅・正雀の雰囲気、千里ヶ丘などの空気感を共有できることがポイント。

子供の頃、地図を眺めるのが好きだった。行ったことがない所だが何故か気になる都市のいくつかがあった。入社しての初勤務地が正にその気にしていた都市だった。何かの系に導かれているような感じがしたものだ。そう考えると出張で初めて訪れたところでも、将来に向けての必然性があると思うと印象に残る。たとえその時は空振りであっても、縦横無尽蜘蛛の巣の中での社会活動において後で有効な交錯点であったと思うだろう。

最後は柔らかい話題。横浜みなとみらいを歩いていた時、Nissekiは何処ですか?と英語で聞かれたので、 Red Cross Hospital …と話し始めたが、首を傾げるばかりで通じない。日赤病院への行き方を教えようとしても、先方は戸惑うばかり、よくよく聞いてみると「日石」ビル。で大笑いしてビルまで同行。ささやかな国際交流も また楽しからんや。

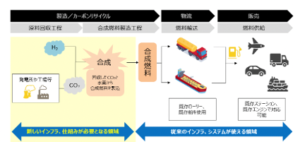

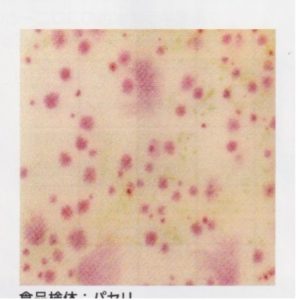

詳しくは同社HPを参照願いたい。100枚シート入り1万円前後と安いのも助かる。同社の宣伝ではないが、筆者は過去において、ケミカル他社の研究・技術者を横串で連結することをしていたことがあり、当時の仲間の業績なので取り上げた次第。

詳しくは同社HPを参照願いたい。100枚シート入り1万円前後と安いのも助かる。同社の宣伝ではないが、筆者は過去において、ケミカル他社の研究・技術者を横串で連結することをしていたことがあり、当時の仲間の業績なので取り上げた次第。