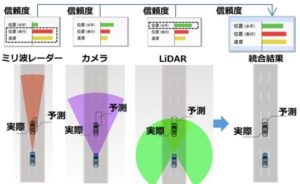

先週のブログで土砂降りでも前の走行車、併走車、追い越し車を正確に把握するにはミリ波、LIDAR, カメラ情報を総合して、もっともらしい位置決めをすることを三菱電機が発表したと報告した。先週、横浜みなとみらいを散歩していたらブラインドサッカーを普及するための活動をしている風景に出会った。

子供から大人まで目隠して僅か1.5m先にあるゴールに向けてサッカーボールを蹴る。目隠しをする前にボールの位置、ゴールの位置を確認してから目隠しをする。そして、ゴールの裏側でスタッフが手を叩く。その方向に蹴ればよいのだが、まぐれを含めても成功率は低い。夏場のスイカ割りでも見事に割るシーンは少ない。京都五条坂にある地主神社の婚活成立占い(二つの置き石間を目を閉じて歩き到達できるか否かをみる)でも成功率は低い。それほど健常者の耳(三半規管)は必要機能を残して退化しているのかと思う。

ブラインドサッカー神奈川県チームbuen cambio yokohamaのキャップテンに話を聞くことができた。ブエン・カンビオとは「良い変化」の意味だと。この行動を通じて障害者への偏見を解消した上で明るい協奏社会を創りたいとの思いがこもっているのだろう。若い人が参加しているのは好ましい。またスポンサーとしてANAがついている。これは爽やかな会社イメージに相応しいと感じた。国策航空行政に負けずと自主独立で頑張ったANAの生き様に思いを馳せた。

話が散漫になった。ブラインドサッカーではボールの中に鈴が入っており、音を頼りにボールの位置を検知する。またパスをするにはチームメイトの声を認識して、その方向に蹴り出す正確な足技が必要だ。相当の3次元位置決めセンサーを耳に、そして脳での処理を瞬時に行う。当然相手もいる。声の主を区別することも。そして激しい衝突により鼻を骨折するようなこともあるとのこと。さぞスポーツの醍醐味に良い汗をかくだろう。ルイ・アームストロングのon the sunny side of the streetなのだ。障害があろうが、まさにGold dust at their feet. life is complete.なのさ。と。

神奈川ではチームは1つ。全国でも20チームと少ない。試合は勿論、練習風景も是非見たいと思って、同チームの練習グラウンドに見学に出向いた。選手、サポーターが軽めの体操をしたあと、フォーメーションの練習から入る。晴眼者でも球出し先の確認や攻撃するさいのスペースの取り方など基本はあっても臨機応変にフォーメーションを変える必要がある。さて、どうやったら可能なのか?と疑問に思っていたら、ネット裏から番号を大きな声をだしているスタッフに気がついた。ゴールキーパーからの指示もある。

イチ!! ナナ! ゴッ!と。休憩時間にスタッフに尋ねた。それは、コートを9分割や12分割してそのコマの数字の場所にボールがあるとか、その位置に入れ!との指示とのこと。これとボールの中にある鈴の音と立体位置を確認していることになる。因みにゴールも9分割して、どのコマを狙え!との指示があるとのこと。これには驚いた。

さて、準備ができたところで試合が始まろうとしていたら、キャップテンから小生にお呼びがかかった。ランドマークの活動を視て来ましたと挨拶すると、プレイヤー、スタッフ、サポーターの歓迎の拍手があり、まさかですが、試合に参加して欲しいと。一瞬ポカンとしたところ、壁をお願いしますと。壁とはグラウンドに白線はあるが、プレイヤーは白線をみることができない。そこで、晴眼スタッフが壁となり白線を越えそうになったときに壁として跳ね返す役目。両サイドに4名の壁が必要。1名がハーフコート分の約25mを担当する。

立っていれば良いのかと思いきや、25mをプレイの進行に追随して動く壁となることが求められる。なので、ラグビーの線審のように走り回る。さらに壁際では攻守の激しい球争いがあるので、つい壁であるはずだが、球が白線内にあっても脚で蹴る衝動に駆られた。何回かやってしまった。球のスピードと回転が尋常ではない、卓球でサーブの回転を読ないとあらぬ方向にピンポン球が飛んでいくように、ブラインドサッカーでも壁は良く見ていないとゲームを壊しかねない。

7分クオーターの4回で1ゲーム。全日本の経験した選手。流石にこの選手が球を確保したら、鮮やかな球コントロールとスピード。凄い迫力で思わず、本来無口であるはずの壁が人間であるだけに唸ってしまった。実に愉しい壁を経験した。2ゲームめも壁を担当。単に走るというより、カニの横走に似て手を広げて高速横移動(と本人のつもり)と徐々に様になってきた。トップレベルでは無回転として鈴の音が消すこともあるとのこと。想像すらしていなかった技を駆使していることに驚いた。

試合の模様を撮影できれば、、、とグラウンドに来たものの、壁を愉しんだことで撮影することをつい忘れた。毎週日曜に定期練習をしているとのこと、HPをチェックして参加されては如何でしょうか。肉体的な良い汗と、皆さんと交流することでの精神のリフレッシュ。きっと良い経験をされると思います。

-182x300.jpg)