昭和も中期のころ、病院を探しても見つからずClinicの前で倒れて逝った人が話題になったことがあった。クリニックが診療所や医院であることを知らなかった不幸な出来事だ。今では嗤う人もおられよう。だが正直なところ筆者はSDGsを書くときに戸惑うことがある。ESG(環境・社会・ガバナンス)とどう違うのか?頭の中では持続可能開発目標だから。。。と確認してからS・D・G 最後のsは何だったけ?複数形か。日本人だったらはじめから「持続可能開発目標」と言うのが伝わるといつも思う。SDGsのバッチより日本語にすると更に大きくなる!と言う人もでてこようが、逆に、意識が高い人と評価されることは間違いない。

環境展・環境省のブースではCCSのパネル。説明員がCCSですと紹介するので、思わず「日本語で言って下さい!」と言ったところ、説明員は「え~っと、ま、とにかくブースの中を見て下さい」。ときた。口あんぐりとはこのこと。経産省内では常識の言葉Carbon Dioxide Capture & Storage だが、まだ一般に浸透していない場合は正しく日本語での表記が理解されやすい。まして類似にCCUSがある。再利用のUtility が入っていることは分かるものの、普通は理解不能。へぇ、それもあるの?レベル。

それに比べると市民権を得たのがQRコード。先日、ランチにスパゲッティのお店にいった。テーブルの上には15cmX15cmのQRコード紙があるのみ。印刷したメニューがなくシンプル。スマホで読み取り注文するシステムだ。誰かが触った印刷メニューを触らなくても良いのはコロナ渦では歓迎される。お店にしてみれば、印刷メニュー作成は手間暇と費用がかかり容易には変更できない。印刷メニュー作成は、メインディッシュにサラダやスープなどを並べて撮影はしない。焦点が合わないところもあるので、個別撮影して編集で合体写真をつくる。専門業者に依頼することが多い。お店でQRコード作成すれば、食べたいものを探すという目的は達成する。

QRコードって何? を知らなくても、目的が達せられればそれでよい。

少し脇道に入る。

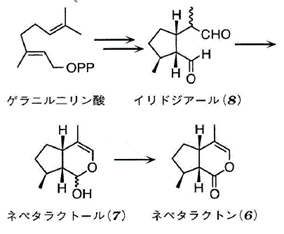

化学系の技術雑誌をパラパラめくっていたら、面白い記事を見つけた(現代化学4月号)タイトルは「ネコのマタタビ反応の謎を解く」である。ネコにマタタビを与えるとマタタビの上で踊ったり、陶酔する様子をマタタビ反応というのだが、何故かを過去に取り上げた目武雄氏の成果を踏まえ、西川、上野山、宮崎(各大学が連携して)化合物をさらに詳細分析し、その結果、マタタビの成分としてネベタラクトールが作用することを見つけた。作用として研究者が腕にネベタラクトールを塗った右腕と塗らない左腕を蚊がいる箱にいれて、蚊が腕に刺す度合を調べたところ、塗った腕には全く蚊は近寄らなかった、一方、塗っていない腕は10分間で7匹の蚊に刺された。このことからネコがマタタビの上でネコ踊ったり、寝転んで背中をマタタビにスリスリする理由が分かったと報告があった。

ここで、何故QRコードのシナリオにマタタビの文献を挟んできたかについて、後出しだが説明する。

雑誌文献には図6として「壁や天井にネベタラクトールを提示した時のネコの行動実験の様子」の写真がある。で、ふとみると写真の左上に「QRコードから動画をみることができる」とあるではないか。早速、スマホでアクセスした。動画は静止画より何倍もの情報を与えてくれる。理解には便利だ。

権威ある学術雑誌にQRコードが許されているのか、不勉強で知らないが、サイエンスに進もうとする若手は、動画から別のヒントを得て新技術開発へと発展する可能性があるように思われる。

動画紹介のQRコード及びネベタラクトールの分子構造を下記に示す。

きれいなボトルを投入すると、装置の中で潰され(減容化して収容)、ポイントが付く。このポイントは何処に寄付しますか?(地域環境団体、赤十字、WWF)のパネルを押す仕組みとなっている。寄付しないでリサイクルのみを押してもよい。汚染ボトルでは回収の蓋が開かない。環境への参加意識は確かに向上するだろう。

きれいなボトルを投入すると、装置の中で潰され(減容化して収容)、ポイントが付く。このポイントは何処に寄付しますか?(地域環境団体、赤十字、WWF)のパネルを押す仕組みとなっている。寄付しないでリサイクルのみを押してもよい。汚染ボトルでは回収の蓋が開かない。環境への参加意識は確かに向上するだろう。

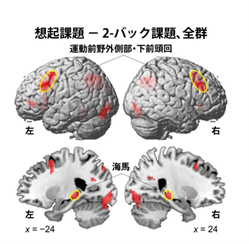

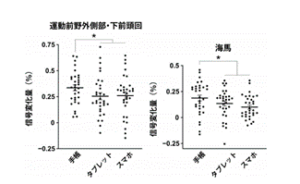

視覚的イメージといった脳メカニズムが関与すると言えます。さらにこれらの領域の脳活動は、手帳群が他の群よりも高くなることが定量的に確かめられました。このことは、記銘時に紙の手帳を使うことで、電子機器を用いた場合よりも一層豊富で深い記憶情報を取得できることを示唆しています。」

視覚的イメージといった脳メカニズムが関与すると言えます。さらにこれらの領域の脳活動は、手帳群が他の群よりも高くなることが定量的に確かめられました。このことは、記銘時に紙の手帳を使うことで、電子機器を用いた場合よりも一層豊富で深い記憶情報を取得できることを示唆しています。」