プロスポーツでは1日休むと元に戻すには一週間以上の練習リカバリーが、一週間では1ヶ月以上、1ヶ月ではよくて半年は必要と聞いたことがある。そんなもんかと思っていたが、今年のプロ野球、サッカーなどは開幕までの凍結期間が長く、それが開けては変則開催でTV放映されることも極端に少ない。

長らくTV放映でプロ野球やサッカーを見なかったことから、“観るにもリカバリー期間が必要”だと気がついた。巨人が首位だとか、パは混戦だ。。。あっそう! やっているんだぁ。実につれない。以前なら(と言っても20年以上前のことだが)ゲーム差は知っており、自分が監督なら、、、、と百花繚乱の話題とビールや弁当を飲み喰いしながらワイワイしたものだ。そう、そのビール片手に試合を眺め、誰とも知らない人とハイタッチをしたりなどが味わう球場に行けず、そんな風景を放映されても活性化しない。

今回のテーマとの関係は希釈だが、スポーツ活性化にはやはりオリンピック開催が重要と考える。開催しない場合の経済云々の問題ではない。是非、開催して欲しいものだ。精神的に肉体的に完成した選手が躍動することで、沈滞気味の我々の戦う姿勢に渇が入るのではなかろうか。

2020オリンピックが延期になったのは新型コロナによるものであるが、思わぬところが露わになってしまった。それは開催前提でシミュレーションを重ねて準備してきたTV放送にポッカリ穴があいて、埋め合わせが大変だったことであろう。幸か不幸か穴埋めネタは必然ではあるがコロナ問題。毎日の陽性者数を報告し、都度コメントするショーが穴埋めをした。民放は特に他局より異なる切り口や面白コメントするタレント風医学関係者を必要として起用し続けた。ウイルス感染専門医の発言は慎重でショーとしては面白みに欠けるとして発言が素人コメンテーターから無視される風景もあった。

でも常識人はその方向を単純に信用することなく、ネットで専門家の見方も参考にしている。情報の多角化に救われている。50歳でTVとネットの視聴率割合いが均衡し、若い人はネットに比重があり、高齢者はTVを中心だとか。若い人は通勤前の時計代わり。それもテレワークで必要がなくなった。

今回の事態は思わぬ方向に展開するだろう。新型コロナによるスポンサーは無傷ではなく相当の落ち込みで、スポンサーを降りはじめた。トヨタのCMは姿がなく、自動車はネット中心となった。TVでは健康サプリなどが多い。世田谷ナンバーのクルマをみるとつい世田谷○○○○と条件反射してしまう。 クイズ番組、サラメシ類似番組、バスあるき、不倫にクスリ事件、それでも埋まらないときはアーカイブから引き出してくる。TVのもつ魅力は色あせた。それではTV装置を製造販売している業者は共倒れする。4K、8kと画面の精緻さを競っても意味が無いと思ったがどっこい、家電販売店で最近のTVを見に行った。驚いたことに、リモコンにYouTube,Netflix,HUHU,等6個のボタンがありインターネットが大画面で利用することが可能。音声検索はスマホと同じ。Zoomを大画面で観られることで遠隔地にいる親・友人と会話出来る。これは良い。

一方、従来のTV放送は極端に言えば、地震・台風など身近な危険情報のプラットホームは必要だがあとの時間は電波の無駄遣いのように見える。電波使用料が少ないので、放送しないよりはした方が得策なのかも知れない。

問題はその電波帯域と日本の成長戦略の中で、TV局が所有する帯域(40チャンネル)死守していることが、どのような位置づけになるのか。そこが大問題。

IoTは電波を使用する。自動運転、遠隔医療(遠隔ロボット手術)、ドローンによる農作物管理(糖度チェック、農薬散布)、レジレス精算スーパーコンビニなども電波を使用する。身近なところでは駅構内のCM画面。品川駅の港南口方面通路は有名だ。写真はランドマーク入り口風景。

使用可能な電波帯域で消防、警察、防衛は別枠として、使用しない帯域をTVと携帯電話会社が占めている実態は見直しが必要で、20年以上議論はしてきたが、結論に至っていない。OECDや発展途上国を含めても電波オークション実施していないのは日本と高橋嘉悦大教授。菅総理の携帯料金引き下げ要請の意味深な発言にドキッとした人もいるでしょう。

あの発言の本音は帯域の有効活用による成長戦略路線を走るぞ!と。

面白いことにデジタル庁を新設し平井さんが入閣した。平井氏はTV、新聞のマスコミの経営者である。ただ、このままでは業界は衰退するかも?の意識を持っていると聞いているので、どのような業界対策をするのか、見守りたい。筆者がもし経営するなら未使用の帯域をオークションで高値で売り、その収益で次の成長分野に投資するが今やタイミングを失したと同じく高橋教授説。工業製品でも寿命30年と言われ、今や10年説。TVも例外ではない。

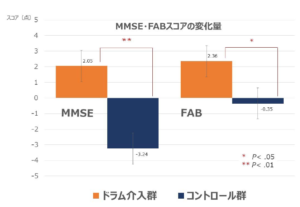

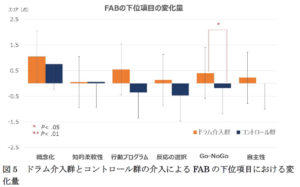

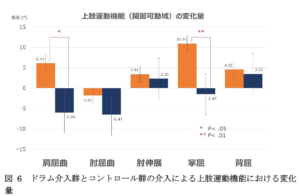

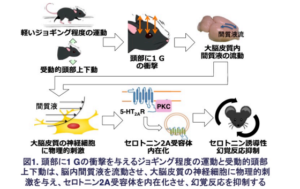

参加者はドラムの叩き方を学ぶのではなく、自由にリズムを演奏し、自分の演奏を作ったり、他の人の演奏を聴いたりする体験を楽しむために参加。

参加者はドラムの叩き方を学ぶのではなく、自由にリズムを演奏し、自分の演奏を作ったり、他の人の演奏を聴いたりする体験を楽しむために参加。