三○総研勤務の人に言わせると「アフターコロナと言っても、元に戻るだけ」と言われたことがある。そんなことはないだろう。テレワーク導入企業が増え、不要な人材も抽出され、折からのデフレ恐怖で、リストラ、事業変換を迫られて変わらざるを得ない。大方の人がこのような見方である。筆者も3ヶ月に及ぶテレワークを與儀なくされた。移動時間がないこともあり便利だと初めのころは思った。だが、解除後の今になって考えるに、この見方は一部の業種は適合しても、多くの業種では違うのでは?、又ビジネスの規模に依っては違うのでは?との結論に至った。冒頭の三○総研の人の言うとおりだ。では何故そう考えたのか。

圧倒的に異なるのは テレワークでは仕事に必要な活性化エネルギーが不十分であること。

これに尽きる。言い換えると「テレワークを通じての情報を聞いて発熱しない。平べったい受け取りの聞くだけの割合いが多く、盛り上がりに欠ける。」相対する人・人集団と直接会うことのメリットは情報交換だけでなく、より良いソリューションに導くための、一見無関係で価値がなさそうな意見も、肌感覚でおおおっ!とセンサーが働くことがある。何より、やる気を評価できる。相手もこちらの本気度、熱意を計測している。

TV会議はスイッチを切って終わる。会議のあとの雑談や本当の腹の探り合いは全くない。効率が本当によいのか、多分結論まで時間を要すことになるのだろう。実際、この自粛期間中は何も決まらなかった。知らないでいる不安を取り除くためのTV会議だと極論を言えばそうなる。 大きな決断のビジネスでは結論先送りでなかなか決まらない。 踊らない会議・決められない会議。200年前ウイーン会議のデジタル版

経済学者が唱える理論とおりに社会は動かない。学者は社会構成メンバー(国民)の方が間違っていると言うだろう。本当か? 複数の大学の経済学部の先生方の講義を聞く機会がある。企業分析が聴衆にはわかり易いとあって例題に挙げて講義される。しかし先生方が研究対象に取り上げた企業はそのタイミングでは成長しており理論では更に伸びる筈だった。それが講義を聴く時には真逆になっており、聞いている方が白けることが小生の場合は多い。(そうでない学者の講義を聴いていないので暴論をお許し願いたい)

経済の素人の筆者が暴論を許されれば心理学や自然科学の方が適合するのではないかと思った。「自然科学」では広すぎる。生物・数学・物理化学など多々ある。そこで一つだけに絞るとすれば、熱力学であろう。

毎日料理している人は言うだろう。当たり前だ。小豆を水に浸けておいても餡にはならない。加温(熱エネルギーを与え)して柔らかくして機械的にすりつぶすことで練り餡、こし餡ができると。その通りで、エネルギーを与えないと新しいステージには移らない。

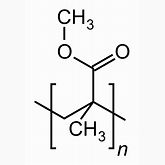

化学反応・光反応などは熱及び光のエネルギーを利用している。(図参照)

仕事に置き換えて、個人、個々の組織が基底状態にある時に距離が近くなるほど、熱量は高くなる。(正確に言えば、距離が離れるほど熱は伝達し難い)一般的に距離の2乗に反比例して熱伝導は低下する。 テレワークは見かけ上は距離=ゼロに近いのでエネルギーは高くなる筈だが、意識距離はそうはならない。平熱が若干上がるか変化しない程度。それが筆者の3ヶ月の経験。 熱力学でもう一つ見落とせないのがエントロピー。厳密な定義は別にして超簡単に言えば

熱変化量=温度xエントロピー変化量

エントロピーは系の複雑な動き度合い。系を社会とした場合、自粛要請で動きが抑制されるとエントロピーは小さく活動エネルギーは小さい。これは今回、身をもって経験した。激しい動きがあれば熱変化量は大きい。経済もおなじ。

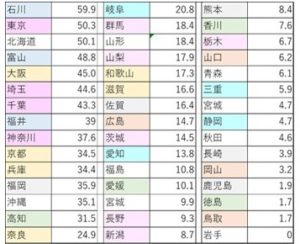

地方自治体で給付金や補助金を出すにも蓄財量が少なく、ない袖は振れない状況に対して東京は余裕の8000億円をどーんと出した。出し過ぎて残額は500億円になったと贅沢な話。人口、交通インフラ、夜の接待も含めエントロピーでみると東京はダントツ。もろ経済にも反映している。経済活性化には人間の活動活性化させるのが必要だ。下手に閉じると経済は死滅する。 今回のコロナ渦において死者数は医療従事のご努力で抑えることができた。感謝大である。一方で、その他の疾病、交通事故、災害、自殺など全部の死者数は対前年、ここ5年平均より低い。為政者も含め視野は二次元なので経過時間見合いでの自粛発出タイミングになる。しょうがない。でも、四次元の数式解析があれば違っていたのかも知れない。 いやいや四次元なんぞ小難しいこと言わなくてもK値が有効だと阪大・中野教授(物理)が提案して注目を浴びている。

話はエントロピーらしく、あちこち話題が飛ぶ。

人間は蛋白質・脂肪・炭水化物・微生物及び水からなる生物である。ここでエントロピー抑圧を継続するとどうなるか? 材料分野の言葉でいえばクリープ現象が起きて、エントロピーが低くても各臓器が「これでいいや的」になってしまう。肉体的、精神的の両面において。心理面でみると鬱の原因になると筆者は考える。自粛期間中に書物など読む機会があった。個々の基底エネルギー準位は高くなった。今度は人と人と近距離で交錯させることでエントロピーが高くなり、各自が蓄えたエネルギーを合わせて高い励起状態になり新規ビジネスなどに繋がればよいのではと期待される。 結論:テレワークは補助的に利用するのがよかろう。

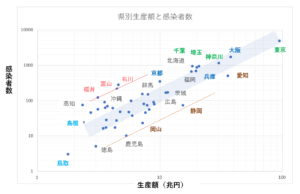

横軸に生産性(2018年)、縦軸に感染者数をプロットした。

横軸に生産性(2018年)、縦軸に感染者数をプロットした。