街は地方選挙モード。候補者のポスターや街頭演説が目立つ。地方によっては政令指定都市と府県の二重行政の中で、どの政策が自分に関係するのか分からないことも多い。神奈川は政令指定都市が川崎、横浜、相模原とあり、県は残りの30市町村を所管すると思いきや、共同開催ですと言われ戸惑う。本当に理解している市民は少ないのではないだろうか。

ラグビー世界大会はてっきり横浜市主体と思っているが、選挙公約をみると県との共催ですとある。県税、市民税がどのような目的で合理的に使用されているか定かではない。元々は政令都市をどうするかの根本的議論がなく、本当は県相当として扱うべきところを道州制の議論の中では決着が先送りされ便宜的に政令都市としたのが本音なんだろうと考えるのが自然。

これを家庭に置き換えれば答えは簡単。家長はとっくの昔から女性である。男性だった時代は概ね不幸な時代であった。現代は女性復活とかなんとか行政が言わなくても家庭は女性が家長を務めることで平和(擬似的平和と自虐の方もおられるとは思うが)である。

父親の出番はホンの一瞬。その時に技を磨いておくことが肝要かと。共催と胸をはるなら。情けない男性が家庭において貰う唯一の根拠は給与を持って帰ること、ぼけないで家族に迷惑をかけないこと、自己管理の拙さ(生活習慣)由来の病気にならないこと。である。

サラリーマンの定年後は給与はゼロ、認知症予備軍的行動、酒たばこ運動不足による病など、、、評価に値しないクラスに転落してしまう。テレビ番組格付けランキングだとフェードアウト的存在かも。

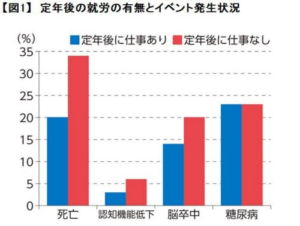

さて、そんな中、日経Goodayが定年退職後も働く人 働かない人より健康で長生きの記事があった。副題が「死亡や認知機能の低下が2年遅くなる」。 これは一石二鳥だと短絡。

でも記事を見る前に、オカシイ?とふと思ったのは、死亡率を取り扱うには定年後にも働いて死亡する相当のサンプル数が必要である。サラリーマンの世界で定年後に働くサンプル数は少ないので、決めつけができるのか?と素朴な考えだった。果たして、その考えは当たっていた。定年があるかどうか分からない自由業のデーターである。タイトルはシニアで働く人は長生きするが適切であろう。

結果は図で示されている。サラリーマンのまま雇用延長されたケースは反映されていない。定年後に起業した場合は自由業の範疇に組み入れられる。その自由業と雇用延長サラリーマンとの違いは肉体的に、精神的緊張など全く違う。社長室にどっかと座っている起業社長はどこもいない。あちこち活動しないといけない。また魅力ある人物は良い意味で引き回される。天から金が振ってくる訳でない。板一枚下は地獄が待っている。上昇か維持あるのみ。

この緊張感とリラックスのサンドイッチ状態が日常生活。肌つやが良いのは当然で若く見える。忙しく、人と交流し、世界に貢献できるなどが愉しいとの境地に至れば寿命も延びるのはなんとなく分かる。

今の雇用延長政策では生き甲斐を見つけるのは難しいのではないだろうか。政府の年金支給年齢を70歳以上にするからといって、雇用延長の年齢を70歳にするには疑問だ。せめて60歳までは企業は人材有効活用と社会安定性もあり協力してくれ、そして60歳以上は企業での経験を踏まえ起業する心構えならば支援策は用意する。というのは如何でしょうか。この政策の先には定年廃止も視野にある。

横並びが精神的に安定である組織が天才を凡才に変換する機関と化している日本。天才を活かす米国との差は思いのほか大きい。将来の日本を考えるには若い人に期待してシニアは補完的分野で起業化精神でフォローする。そんなコンビネーションが好ましいと思うがどうだろう。

アルツハイマー病防止には筋肉運動が効果的との記事。こちらは納得できる記事である。ピアニストや芸術家は指を動かすから長寿だと信じられてきたが、むしろ大きな筋肉運動が好ましいとのこと。最後にこのデーターを引用する。